灣仔至銅鑼灣一帶被憤怒的示威者占據,一名示威者點燃火球。

灣仔至銅鑼灣一帶被憤怒的示威者占據,一名示威者點燃火球。反《逃犯條例》修訂演變為一場港人的逆權運動,像推著大石的薛西佛斯,港人每個週末在一場又一場的徒勞裡奮不顧身,過了有序的週間上班日,又陷入徒勞的輪迴。

8月31日,港人迎來最黑暗的一夜。港警不僅與勇武派衝突,亦暴打無辜市民。夜裡,我們找到最小年齡19歲、年紀最大82歲的香港人,孩子想往前衝,老人又擋在孩子面前,你擋我、我擋你,一團亂裡哭成一團。

就算眼前看不到勝算,就算暴力日益升級,不論老小,他們說:「我們願為香港而死。」他們要在歷史洪流中,寫下抵抗暴警的一頁。

8月31日晚間10時,我們在銅鑼灣見到大明(化名,21歲),一身黑的他僅露出二隻眼睛,雙眼布滿血絲—更精確來說,正常人類眼球裡的大塊眼白,在他眼中已經找不到了。

我們有裝備,讓其他人先走

滿眼通紅為哪樁?大明輕鬆地說:「那當然啦,我已經二天沒睡了。」也許他不願意承認自己剛剛才大哭一場。幾個小時前,大明、小明和一幫兄弟在銅鑼灣集合,一起行動至政府總部,希望集結人群對抗港警。「我們沿路列隊走去政總,香港市民一邊拍照,一邊稱讚我們。我很感動,就哭了。」

2名勇武派示威者遮住右眼,諷刺警方射傷香港民眾眼睛。(陳虹瑾攝)

哭著走到政總的小明和夥伴們,眼見警方出動直升機和噴出藍色水柱的水炮車,決定撤回至銅鑼灣。這批勇武派少年穿戴盔甲、頭盔,甚至還準備了陽春的自製盾牌,小明說:「因為我們有裝備嘛,所以我們要讓那些裝備比較少、甚至沒有裝備的人先離開,我們是最後一批留在這裡的人。」

「結果他們(警察)把我們包圍起來。」小明說,他們護著的群眾才剛剛散去,留在銅鑼灣地鐵站外的少年們就遇到警方夾擊,「警察把我們逼到小路裡,一邊是水炮車,一邊是速龍小隊,我很害怕,就躲進皇室堡(百貨商場)停車場。警方在外圍,我們在內圍,我和手足失聯了一段時間。」在外頭的手足心急如焚卻幫不上忙,除了哭,什麼都不能做。

逃進地鐵站後,彷彿在水泥叢林打游擊,少年們撐傘包圍彼此,路人也撐傘相助。傘下,眾人開始換裝,市民的支持是隨處可見的流動補給站,不僅地鐵站有衣物能更換,更有不知名人士提供各種物資。近午夜,一名母親帶著五歲小兒、提著大袋運動飲料,遞給少年們,大明、小明的友人阿中(化名,25歲)感激地接過飲料,一飲而盡。整晚和警方對峙的阿中無暇找廁所,忍不住,往旁邊的柱子一站,在記者面前別過身,就朝瓶內小解。他把瓶蓋扭緊,將黃色尿瓶丟進垃圾桶,主動告訴一旁的我們:「記者不要走,記者要待到最後,你們要把這裡的事情讓全世界知道。」

警方於831當晚多次施放催淚彈,勇武派示威者全副武裝,許多人都自備全套升級過後的裝備和防毒面具。

8月31日是小明的19歲生日。生日這天,他在百貨公司和港警上演一場不知何時會結束的真人版生存遊戲。逃出來後,先跟媽媽報平安:「我逃出來了。」談起母親,他說母子理念相同,但對抗爭手段沒有共識,「我媽媽也恨警察,也恨政府,但是她還是最擔心我…」他又談起自己成為勇武派的歷程:「2014年,我在雨傘運動吃了人生第一顆催淚彈,就算吃了催淚彈,我也是主張和理非(和平、理性、非暴力),那時全部人都是和理非嘛。」

成為勇武派,全因走投無路

「我那時也是和理非。」大明插嘴,就連魚蛋革命(2016年發生於香港旺角的警民衝突事件,又稱旺角騷亂)時,他到現場支援,還是堅持和理非,不願動武。「直到現在,送中條例之後,我才知道暴力是我們現在唯一可行的方式。」「1997回歸以來,香港人用過很多和理非抗議方式,你看雨傘革命接近90天,一點成果也沒有。」

小明補充:「如果6月12日我們不用暴力的方式,送中條例就過啦。所以這個政府就是告訴我們,暴力是有用的。如果不使用暴力,我們可能永遠爭取不到民主。」「我覺得,現在和理非已經不太能解決問題了,共產黨是個拿著刀子的政權,你不可能跟拿著刀的人講道理,你要嘛自保,要嘛把他幹掉,所以你跟他講道理沒用。漸漸地,我就變成勇武派。我們也不想死掉啊,但真的是走投無路了。」

831傍晚,勇武派示威者占據香港多處街頭,圖為一名示威者在金鐘夏慤道上舉起燃燒瓶。

走投無路的勇武少年們,3個月來撬開路上人行道地磚、拆除鐵柵欄,就地取材築起路障與港警對峙。831路上的火光四射,除了汽油彈,還有他們戲稱為「雞尾酒」的燃燒彈或燃燒瓶,擲瓶者則是「火魔法師」。小明說:「我們丟燃燒瓶,是反擊警察。」大明說:「昨天晚上我們搞了很多mocktail(無酒精雞尾酒),材料有汽油、電油、硫磺、麵粉、白糖,還有洗衣粉。」從哪兒學來的?「上網,Google、YouTube,我們可以做出一個火球,扔出去的時候在空中是會有聲音的。」

雖沒有勝算,做完能做的事

非如此不可嗎?小明解釋,使用燃燒瓶,是因為火球能減慢港警向前推進的速度,可為抗爭者爭取更多撤退的時間和空間。「你扔過去,他不敢衝過來。你說是不是很暴力?我認為不是。警察看到爆炸,他也會走遠啊。」

小明幾次提及:「我們只是把我們可以做的事情都做完。」記者追問,「把事情做完」是什麼意思?做完了,港人的「五大訴求」就有勝算嗎?他答得直接:「沒有(勝算)。」要做到什麼程度呢?他答:「我不知道。總之,我活在香港一天,我就會繼續出來抗爭。」他知道自反《逃犯條例》抗爭爆發後,至少已有六名香港年輕人輕生,「我想講的是,我可以為香港捨去我的生命—但不是自殺。我寧願犧牲、可以死掉,也不要被警察抓到。」

他又提到組隊的理由。他們原本是一群互不熟識的少年,自從有警察喬裝成示威者,在街頭結識彼此的眾人為了安全,才開始群體行動。但他們只是一群相差不到5歲的年輕人,沒錢,只能把所有人能籌的錢都拿出來,盡量用最便宜的方式抗爭。裝備和物資不夠,他們也不擔心,小明說:「老是突然有人把裝備放在我們旁邊,然後就跑掉了。我們就拿了物資,繼續抗爭。」

831當晚,示威者占領多條道路,其中有人在灣仔警察總部附近的軒尼詩道上築起防線,點燃物品縱火。

雞蛋碰石頭,結局通常不難預測。只是隨著衝突升高,香港反送中運動裡、抗爭者中的「雞蛋們」,可能上一秒還以為手足在身邊,下一秒隔壁偽裝的警員就瞬間擊爆示威者身心,亦破壞抗爭者間的信任與連結。前方狀況不明,雞蛋們四下張望時,還需自忖:「隔壁站著的,是不是石頭?」

「我都是感動到哭,不是怕到哭。」小明說,最感動的是許多年邁的香港人站出來,為香港絕食、替抗爭者擋警察。「我有盔甲,一看就知道是勇武派,但是他們沒有。我很痛心,為什麼一個政府要把老年人逼出來?他們本應在家裡享福、抱孫子。逼他們出來,很不應該。」

我光明正大,警察要抓就來

一場又一場街頭對峙中,一群頭髮花白、身著黃色「守護孩子」背心的家長常擋在警方和抗爭者之間,苦勸警方勿下重手。他們的勸說有時有用、有時沒用。育有二名子女、今年四十歲的陳凱興說:「我們看見青年被打,警察用了過度武力,我們上前告訴警察:『警察你們也有小孩子,咱們是香港人不打香港人啊。』」「我們也是怕死的,也是怕痛的,但沒辦法,看見太多人被打了,要打一起打啦,要走一起走啦。」

身著「守護孩子」背心的陳伯(戴紅帽者)一直站在示威者與警察之間。

這一天,他們聽說警員將赴港鐵,趕著在地鐵站裡為示威者指引路線,只見拄著拐杖、高齡82歲的黃伯,以及頭戴寫著「馬屎埔陳伯」紅色帽子、73歲的陳基裘,拚命揮著手替孩子指引方向。二人曾為聲援香港青年絕食多日,日前黃大仙清場時,更曾因擋在示威者前方,遭警方以長盾撞擊,陳基裘甚至被港警勒住脖子,導致他一度無法換氣。事情登上媒體,二個伯伯成為聞人,一路上,不少年輕示威者主動向陳伯、黃伯問好,有少年前來向陳伯握手,只是說聲加油,素昧平生的雙方卻都哭了。「我住在馬屎埔,一個村的名字。」他指指頭上自製的紅帽,「我這樣寫,就會讓警察不用費力找我啦,我光明正大,要抓我就直接來找。」

為保衛孩子,要死一起死

「他們二個(黃伯、陳伯)永遠在最前面擋住警察,告訴警察不要開槍、不要開槍。」55歲的朱姐沒有孩子,也並非教徒,卻主動加入義工行列,「我看到香港變成這樣,很心痛,想跟小孩子站在一起,就是想支持他們。」8月,一場九龍塘的警民衝突中,她見一名男孩愣在原地,「警察已經放催淚彈,我們所有人的臉和眼睛都痛得要命,我說快跑啦,他不動,我就拖著他往前跑…」831這天,有女孩在站內向朱姐打氣,朱姐回應:「要小心。」女孩就掉淚了。

身著「守護孩子」背心、高齡82的黃伯(前右)拄著拐杖,831當晚,他和一群家長在地鐵站支持示威者。(陳虹瑾攝)

談起和警方對峙的經驗,陳伯說:「我們沒有怕。我們就是要保衛孩子。」但可能有生命危險?他答:「沒問題啊,我們最危險的地方都應該去。我們做好準備了,要死一起死。」家人不擔心嗎?陳伯只是重複「沒問題」「沒所謂」。黃伯則說,兒孫都在國外,只有太太和他同住香港,他上街,太太就跟他約在中環碰面,再一起回家,「她不擔心,她知道我動作還是挺靈活的。」

831當天下午,基督教徒以宗教集會名義,舉辦大型和平遊行。

只是,831這天,黃伯並沒有和太太一起從中環回家。受訪當天深夜,黃伯和家長們簡單用完晚餐,發現銅鑼灣衝突升高,趕到現場,再度擋在民警之間,當防暴警察沿軒尼詩道推進、拘捕多名年輕人,二人上前詢問被捕者姓名,黃伯遭防暴警推倒,膝蓋受傷,最終被抬上擔架、送往醫院。

藍水炮掃射,皮膚發紅灼燒

這一天,是全國人大常委會就香港政改提出「831框架」五週年,民間人權陣線發起路線行經至中聯辦的集會、遊行,全遭警方發出反對通知書,民陣只好取消集會與遊行。在這場「非法遊行」登場前,48小時之內,民陣發言人岑子杰、元朗遊行發起人鍾健平陸續遭襲,港警相繼拘捕香港民族黨前召集人陳浩天、香港眾志祕書長黃之鋒、立法會議員楊岳橋與譚文豪等人。「大抓捕」反而刺激港人自發上街。基於遊行沒被批准,港人上午以「逛街」「粉絲見面會」「基督徒祈福」和「自由行」等和平名義上街遊行。

港警首度出動噴出藍色液體的水炮車,示威者紛紛走避。

和平持續至晚間,衝突升高,示威者先集結於政府總部,警方首度在金鐘夏慤道以水炮車對示威者和媒體發射藍色水柱。市民劉彥君(化名,25歲)當時站在夏慤道天橋,「一開始(水炮)往下射,沒多久,就朝天橋上、很多記者和急救員站著的地方噴,我露在外面的皮膚全被噴到,下雨後皮膚碰到水,脖子、臉、四肢灼燒,像是被胡椒噴霧噴。」眾人逃到地鐵站,議員陳淑莊和她的助理、幾位市民已在入口發放酒精溼紙巾和可替換的舊衣,他以酒精擦拭,原以為好一些,但夜裡洗澡,皮膚碰水後又一陣灼燒,雙手都呈紅色。

本刊攝影記者遭藍色水炮掃射,久久清洗不掉皮膚上的藍色顏料。

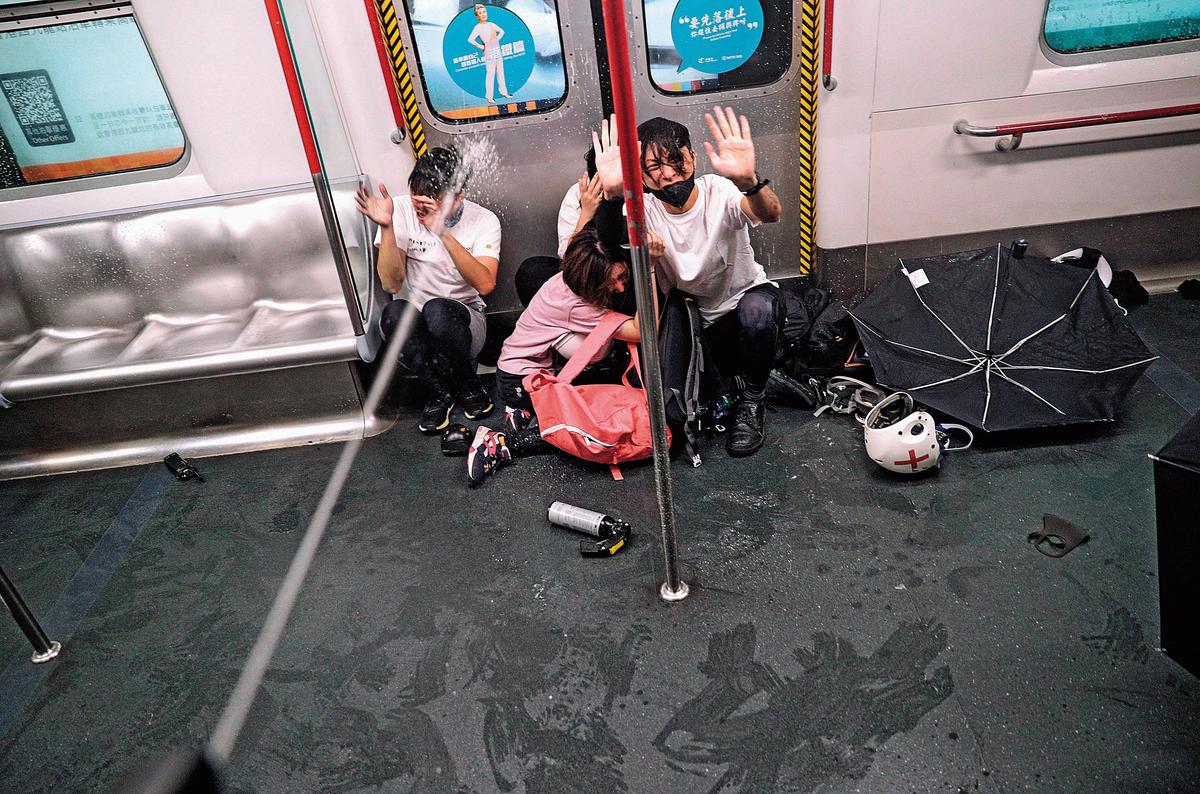

831晚間,勇武派示威者在警總外軍器廠街等多處縱火,表達不滿;在維園,港警疑似喬裝成示威者,遭示威者追擊後逮捕港人、對空鳴槍;另有大批鎮暴警察夜間衝入港鐵太子站車廂追捕示威者,過程中對市民無差別暴打、對臉噴射胡椒水,手無寸鐵的市民下跪痛哭的影像,震驚國際。

急救恐被捕,做好心理準備

我們訪問了二名當天在太子站的急救員。30歲的凱莉當時在月台救治一名十四歲女孩,女孩剛打完排球、至太子站轉車,疑似見到速龍小隊衝入車廂,嚇得在月台暈倒。凱莉回憶:「警察懷疑她是示威者,把急救員團團包住,要我們交出女孩,騙我們說會照顧她,其實是掀開我們幫她蓋的被子、打開她包包,偷看名字和地址,懷疑她換裝,想找出她包裡是否有黑衣服,想盡辦法看她是不是示威者。」僵持到最後,港警才放過女孩。

831夜裡,港鐵太子站內突然湧入警察,無差別毆打市民。 (達志影像)

「我們每個人(急救員)現在出去都做好心理準備,可能被抓。」凱莉說,被抓可能是因為急救現場是警方沒批准的「非法集會」,若在這類場合被捕,可能罪成。凱莉表示,有急救員因為包裡有鹽水、哮喘藥,遭警方拘留,其中一人被告暴動罪,只因身上的哮喘藥被定義為毒物。「警察這樣做,就是在告訴我們:『你不要覺得自己是急救員就不會被抓。』」

救人救香港,不計任何代價

凱莉的同僚阿謙(27歲)當時在車廂內,親眼見到市民撐傘遮臉、警方見人就打,尤其針對年輕市民,簡直是無差別狂毆。一名車廂內的急救員當場痛哭,阿謙冷靜守在一旁,「我看到速龍大吼『屌你老母、給我下車』,追進來罵車上的人『蟑螂』。警察無法區分裡面誰是(抗爭者),所以全部都打。」阿謙協助車廂內的3人止血、上敷料,發現三人皆被打爆頭,傷口約3.5至4公分不等,「那不是普通警棍造成的傷勢,若只是警棍,頂多嚴重紅腫,但每個人頭上都有破口,我判斷棍子上應該還有其他東西,也許是鐵環。」

勇武派示威者全副武裝,不少人表示願為香港一戰,甚至願意犧牲。

阿謙以「屍殺列車」形容現場。他認為:「警察已經沒有自控能力,每個行為都在宣洩不滿。」他亦聯想到7月21日在元朗地鐵站發生的黑道無差別毆打市民事件,「基本上二者性質一樣,不同的是,遇到黑社會,你還可以報警,但遇到警察打人,你要怎麼報警?怎麼調查?」

問阿謙還要持續上前線救援嗎?他答:「香港陪著我長大。我要不顧一切去救回所有人、救回我們的香港。Whatever it takes(不計代價)。」

香港眾志祕書長黃之鋒(前中)及另一成員周庭(前右)日前因涉及621包圍警察總部一事被捕。(達志影像)

「北京的紅線已經畫得很清楚,他們不希望這波運動持續到10月1日(中國國慶日),也不會做任何讓步。」香港泛民主派議員朱凱迪判斷,港府接下來恐擴大抓捕範圍,特首林鄭月娥可能引用《緊急法》應付這場風暴。

「香港政府沒有什麼話語權,主要還是北京在控制。」朱凱迪觀察,北京部門雖然有不同派系,但總體來說,強硬鷹派占上風,「他們可以發動一些激進的操作,包含鎮壓。」但朱凱迪判斷,「鎮壓」不太可能是另一個天安門事件,較有可能的是讓武警和解放軍進港,成為象徵性的威脅,街頭不會有大型殺戮,但警察可能直接找上門,拘捕更多的人。

就算贏不了,不能就這樣輸

反修例風波以來,警方共拘捕了1117人;831當日,警方共發射241發催淚彈、92發橡膠彈、1發布袋彈和10發海綿彈。

朱凱迪近日人身安全頻遭威脅,831之後,他一天接到超過百通威脅、謾罵電話,記者與朱凱迪的訪談通話頻頻受阻,10分鐘內通訊中斷超過10次。對此,他表示:「他們應該有一個組織,對於議員、民陣、一些律師進行騷擾,癱瘓你的電話,讓你完全無法受訪或做其他事情。」

議員朱凱迪反對《逃犯條例》修例,近日遭到嚴重騷擾和威脅。(翻攝朱凱迪臉書)

「政治上,這已經是一個零和遊戲。」他判斷,中共不會讓步,雙方衝突升級是必然的,短期內除非有國外因素、中國內部政治鬥爭等變數,否則北京對香港讓步機率極低。即便贏面幾乎是零,他說,港人仍要一搏,「不是說我們可以贏,但是不能就這樣輸,心情不是很正面啦,但這種決心是有的。」

不斷看見議員被抓,朱凱迪說:「我個人倒不是很害怕。」說得有些壯烈,「到現在這地步,什麼事情都可以發生,如果要被捕、被抓坐牢,總比起給那些黑幫在街上砍死要好得多吧?」剛剛經歷血與淚的一夜,他的聲音平靜而沉穩,感覺一切最壞的遭遇都設想過,也準備好了,就和我們採訪過的多名示威者一樣。

抗爭的力量,想必是這樣來的。

from 新世纪 NewCenturyNet https://2newcenturynet.blogspot.com/2019/09/831.html