《纽约客》:金庸的江湖传奇与政治寓言

The Gripping Stories, and Political Allegories, of China's Best-Selling Author

作者:傅楠(Nick Frisch),耶鲁研究生院东亚研究博士生,同时也在耶鲁法学院担任研究员(resident fellow)

https://www.newyorker.com/books/page-turner/the-gripping-stories-and-political-allegories-of-chinas-best-selling-author译者:若望(来自豆瓣)

来源:

https://www.douban.com/note/665573503/

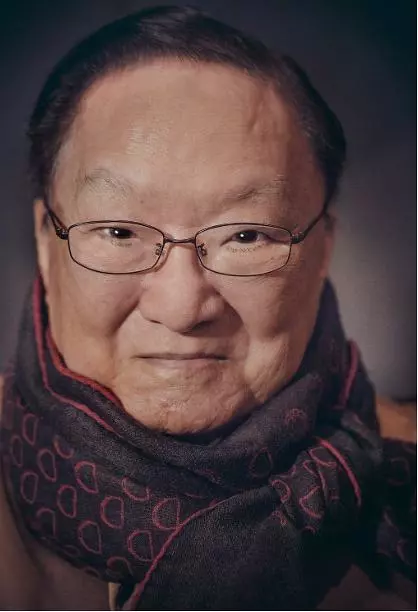

Louis Cha, who is ninety-four years old and lives in luxurious seclusion atop the jungled peak of Hong Kong Island, is one of the best-selling authors alive. Widely known by his pen name, Jin Yong, his work, in the Chinese-speaking world, has a cultural currency roughly equal to that of "Harry Potter" and "Star Wars" combined. Cha began publishing wuxia epics—swashbuckling kung-fu fantasias—as newspaper serials, in the nineteen-fifties. Ever since, his fiction has kept children, and their parents, up past their bedtimes, reading about knights who test their martial-arts mettle with sparring matches in roadside ale-houses and princesses with dark secrets who moonlight as assassins. These characters travel through the jianghu, which literally translates as "rivers and lakes," but metaphorically refers to an alluvial underworld of hucksters and heroes beyond the reach of the imperial government. Cha weaves the jianghu into Chinese history—it's as if J. R. R. Tolkien had unleashed his creations into Charlemagne's Europe.

今年九十四岁,深居港岛山巅丛林掩映的豪宅之中的查良镛是当世最畅销的作家之一。他以笔名"金庸"广为人知,其作品在华语世界的文化流行程度大约等于"哈利波特"与"星战"之和。金庸最初于20世纪50年代,以报纸连载的形式发表武侠小说,武侠小说就是行侠仗义的功夫幻想故事。自那之后,他的小说就一直让大人小孩都废寝忘食,彻夜读着侠客在道边酒肆大打出手比试武艺,知晓惊天阴谋的女主角亡命天涯化身刺客这样的故事。这样的人物纵横于江湖,这个词可以照字面意思译为"江河与湖泊",但其实是以比喻的方式来指贩夫走卒和英雄侠士组成的一个天高皇帝远的地下世界。金庸将江湖交织融贯于中国历史,这就像是托尔金把自己的创造力带向了查理曼时代的欧洲。

Jin Yong novels are now largely known through their many TV, film, comic-book, and video-game adaptations. But the original books retain a powerful hold on China's popular imagination. At one point, Jack Ma, the chairman of Alibaba, turned Jin Yong into a corporate ethos, asking each of his employees to choose one of Cha's characters as an avatar reflecting his or her personality, and to follow the "Six Vein Spirit Sword," a wuxia-styled company credo: put the customer first, rely on teamwork, embrace change, and so on. Cha has more female fans than any other wuxia writer, perhaps, in part, because the books have an emotional complexity that is rare in the genre. "There are some remarkable love stories in Jin Yong," Regina Ip, a senior Hong Kong politician and Cha superfan, told me. With his combination of erudition, sentiment, propulsive plotting, and vivid prose, he is widely regarded as the genre's finest writer. "Of course, there were other wuxia writers, and there was kung-fu fiction before Jin Yong," the publisher and novelist Chan Koonchung said. "Just as there was folk music before Bob Dylan."

如今,金庸的小说主要以电视、电影、漫画和游戏改编的形式为人所知。但是,原著仍然对中国大众的想象力影响至深。阿里巴巴的总裁马云就曾一度把金庸纳入企业精神中,他要求每个员工都选择一个金庸笔下的人物来代表自己的人格,并要求他们遵守"六脉神剑",也就是一个武侠风的公司信条,客户第一、团队合作、拥抱变化,等等。金庸比任何其他的武侠小说家都拥有更多女性读者,这部分是因为,他的书有着武侠小说这一文类中罕见其匹的情感复杂性。"金庸的书里有一些精彩的爱情故事,"叶刘淑仪这样对我说道,她是一位资深的香港政治家,也是金庸的超级书迷。金庸将渊博学识、柔情蜜意、扣人心弦的情节以及动人的文笔融为一炉,故被广泛奉为最出色的武侠小说家。"当然还有别的武侠作家,在金庸之前就有功夫小说,正如鲍勃·迪伦之前就有民谣音乐。"出版人、小说家陈冠中如是说。

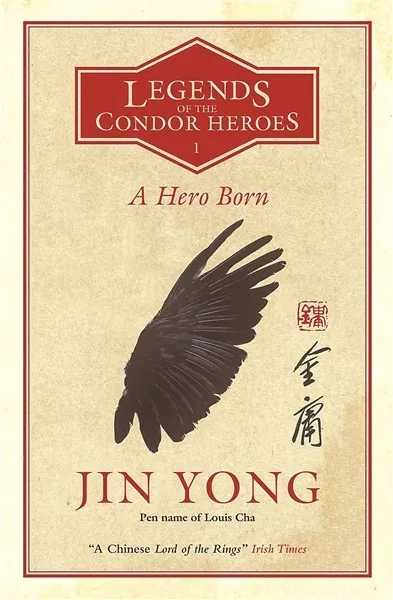

But Cha's books have resisted translation into Western languages. Chinese literature, which traditionally prizes poetry over fiction, derives much of its emotional force from oblique allusions, drawing on a deep well of shared cultural texts, and Cha's work is no exception. In February, the first installment of Cha's most revered trilogy, "Legends of the Condor Heroes," was published in English translation by Anna Holmwood by the U.K. publishing house Quercus. (An American edition is currently under negotiation.) It is the first time a trade publisher has attempted a translation of the trilogy, which begins in the year 1205, just before the Mongol conquest of China, and ends more than a hundred and fifty years later, after approximately two million eight hundred and sixty thousand Chinese characters—the equivalent of one and a half million English words. (Over three times the length of Tolkien's "Lord of the Rings" series.) Holmwood's translation offers the best opportunity yet for English-language readers to encounter one of the world's most beloved writers—one whose influence and intentions remain incompletely understood.

然而,金庸的书却一直难以译成英文。中国文学自古以来便重诗歌而轻小说,其情感力量多借重含蓄的用典,并且要从由许许多多人所共知的文化文本组成的深井之中汲取活水,金庸的作品亦不例外。今年2月,金庸最负盛名的射雕三部曲的第一部《射雕英雄传》(Legends of the Condor Heroes),由英国的Quercus出版社推出了郝玉青( Anna Holmwood )的英译本(美国版目前正在协商)。这是第一次有商业出版机构尝试翻译这一三部曲,这个三部曲时间设定起于1205年,正是蒙古征服中国的前夕,迄于一百五十年多后,篇幅将近两百八十六万汉字,相当于一百五十万个英文单词(是托尔金《魔戒》系列三倍有余)。郝玉青的译本为英语读者接触当世最受欢迎的这位作家提供了迄今为止最好的契机。而这位作家的深远影响和幽微意图仍未被世人充分领会。

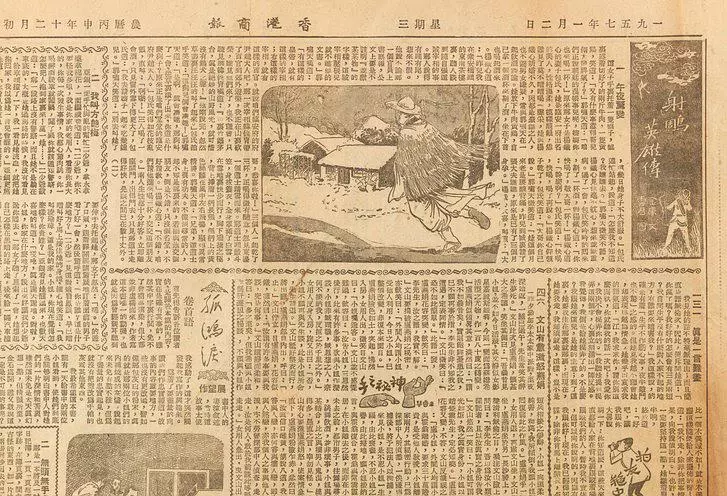

金庸的小说《射雕英雄传》50年代末在《香港商报》上连载

Guo Jing, the hero of "Condors," is a simpleton with a hero's destiny, who perseveres through hard work and basic decency. As a child, he is protected by Genghis Khan, spending his boyhood honing martial-arts skills on the Mongolian grasslands, mentored by a tight circle of kung-fu adepts. A roving Taoist monk finds him practicing his moves on the steppe and offers him secret meditation lessons, atop a cliff, to improve his technique—on the condition that he not tell his other masters. This is a classic premise in Chinese literature: dueling loyalties, to one's elders and one's own ambitions, compounded by a clashing reverence for different teachers. Many of Cha's plot points hinge on such conflicts, tucked between flashier punch-'em-up scenes. Later in "Condors," when the adopted son of a nomadic-tribe aristocrat learns that he is ethnically Han Chinese, readers reared on stories of millennia-old conflicts between the Chinese and nomads from the north will register the tension between filial piety and patriotism. But the scenario may bewilder those approaching wuxia for the first time. (Readers wishing for a visual aid, and who have thirty-odd hours to spare, can consult an English-subtitled television adaptation of "Condors," from 2003.)

"射雕"系列的主角郭靖是一个有着大侠命运的呆子,毕生勤勉,坚守道义。郭靖小时候受到成吉思汗的庇护,少年时在蒙古草原上锤炼武艺,由一群武林高手教导。一位云游的道士("丹阳子"马钰)见他在草原上练习招式,就在一处崖顶,给他传授了内功心法,以助他提高武艺,条件是他不把这件事告诉其他几位师傅。这是中国文学的一大经典主题:对长辈忠诚不渝,对自己的志向矢志不忘,再加上对不同的老师都心怀崇敬,而这就可能带来冲突。金庸的许多情节都以这样的冲突为枢纽,草蛇灰线伏于一个个炫目的打斗场面之间。《射雕》一书后文中,被金国贵族收养的杨康得知了自己是个汉人,深谙千年来汉族与北方游牧民族往来征伐故事的读者能够体会到忠孝之间的冲突张力。不过初次接触到武侠小说的读者仍可能会对情节感到一头雾水。(读者若想借助视频,又有三十多个小时的空闲时间,不妨参看做了改编加了英文字幕的2003版《射雕英雄传》。)

It's a credit to Holmwood that, in her translation, the novel's thicket of historical names, florid kung-fu moves, and branching narratives do not obscure Cha's storytelling verve. The book began as a meandering newspaper serial, and its form is digressive, but, after a few dozen pages, the blizzard of names and ancient dates becomes less daunting, and the reader can begin rooting for individual characters, fretting over their choices and their trials. For traditionalists, who admire Cha's slightly antique Chinese style—classically inflected, densely kinetic—it is hard to imagine a satisfactory English register that would preserve both its richness and its narrative speed. Proper names, which read smoothly in snappy Chinese syllables but become cumbersome in English, must sometimes be diluted, sacrificing strict fidelity to keep the text breathing. (Without these adjustments, a kung-fu maneuver like luo ying shen jian zhang, a fleeting five syllables in Chinese, becomes the clunkier "Wilting Blossom Sacred Sword Fist.") But Holmwood's deft maneuvering between translation and transliteration keeps Cha's signature pacing mostly intact. And her version maintains enough allusive breadth to pique the interest of the sort of fan who might learn Elvish to dive deeper into Tolkien's universe, without sacrificing the original's page-turning appeal.

值得为郝玉青记一功的是,在她的译文中,《射雕》这部小说里错综复杂的历史名词,绚丽耀眼的武功招式,枝蔓横生的叙事分岔并没有盖过金庸说故事的神采。该书最初是旷日持久的报纸连载,开篇形式散漫,但几十页后,劈头盖脸的人名和年代日期不再那么烦人,读者就能够开始与一个个人物同悲同喜,对他们的抉择和磨难感同身受。欣赏金庸那种略带古风却又灵动徐舒的文体的人,恐怕很难想象能有令人满意的英文翻译可以兼顾他小说的丰富性和叙事的速度。各种专有名称用中文来念总是铿锵流转,但在英语中就显得滞涩呆板,有时就必须牺牲一定忠实度,予以缩减,给行文留有余裕(如果没有这样的调整,像"落英神剑掌"这样的武功招式,中文里就是五个字,英文就变成冗长的"Wilting Blossom Sacred Sword Fist")。而郝玉青在意译和音译之间巧妙的来回穿插将金庸标志性的叙事节奏最大程度保留了下来。而且她的译本留有足够的暗示广度,以激起爱好者的兴趣,自行探索(就像有些忠实拥趸会通过学习精灵语来深入托尔金的世界),同时并没有牺牲原著让人欲罢不能的魅力。

1960年代,金庸(左数第二个)与电影《神雕侠侣》的演员合影

For Cha, using the past as a mirror for the present was more than an academic exercise. He was born, in 1924, in a prosperous town along the Yangtze River delta, the second of seven siblings, to a family that had a history of service to the throne. In 1727, after one ancestor offended the Emperor with a poorly chosen poetic couplet, his severed head was displayed on a pike. Two centuries later, when Japan invaded China during the Second World War, Cha's family was displaced, and his mother, ill with exhaustion, died while fleeing Japanese bombs. After the Communist Revolution, in 1949, Cha's father was deemed a class enemy and executed, and the family estate was seized. By then, Cha was living in the safety of Hong Kong, a British crown colony. He hoped to be a diplomat, but, with no options in the new Communist government, he worked as a screenwriter, film critic, and journalist. He began writing wuxia serials in 1955, to immediate acclaim.

对金庸而言,以史为鉴远不只是一种学术工作。他1924年生于长江三角洲一个富庶的市镇,七个兄弟姊妹排行第二,家中曾累代效命帝王家。1727年,家中一位先祖曾因给皇帝呈了一副坏对联,被枭首示众。两百年后,日军侵华之时,金庸一家流离失所,母亲四处躲避日军轰炸,积劳成疾而死。共-产-主-义-革-命之后,1949年,金庸的父亲又被定为阶级敌人而被处决,家宅亦被占去。那时金庸身在英国皇家殖民地香港,这才安然无恙。他本想做外交官,但在新的共产主义主义政府没有任何机会,于是他就做起了编剧、影评人和记者。1955年他开始写武侠小说连载,当即获得好评。

The success of "Condors," his third novel, allowed him to found his own newspaper, Ming Pao Daily News, in 1959. In the paper's early years, Cha wrote many of its front-page stories and editorials himself, decrying Maoist excesses during the Great Leap Forward famine and the Cultural Revolution. At first, Ming Pao hovered near bankruptcy, but it was kept afloat by its must-read fiction supplement, which serialized other people's novels as well as Cha's own, in genres ranging from dime-store noir to Lovecraftian horror. Cha staffed the newsroom of Ming Pao with classically trained historians and poets, mostly refugees from mainland China, and this gave his newspaper, along with his novels, a classical texture that Communist cultural reforms starched out of much post-revolutionary literature (including most contemporary Chinese books translated into English today). Cha's stridently anti-Maoist editorials earned him credible death threats from Hong Kong's Communist underground, and, in 1967, he briefly left Hong Kong for the safety of Singapore. When he returned, his reputation as a political journalist who risked his life for the cause of his fatherland had grown.

他的第三部小说《射雕英雄传》大获成功,这使他得以在1959年创立自己的报纸,《明报》。《明报》创立之初,金庸本人写了很多头条故事和社论,指斥mao在大跃进和文ge期间的肆意妄为。一开始,《明报》濒临破产,全靠畅销的小说副刊维持,其中连载了其他人以及金庸自己的小说,品类复杂,从烂俗险怪直至情爱惊悚。金庸将一批旧学深厚的历史学者和诗人招入《明报》麾下,扩充新闻编辑部,他们多是大陆来的难民。此举令《明报》,也包括他自己的小说,具备了一种古典的质地,而这一文学品质已经被共-产-党的文化改革连根拔除,不复见于革命之后的文学(大多数译成英文的当代中国文学作品也是如此)。金庸严厉的反mao社论给他带来的是香港d地下组织明目张胆的死亡威胁。1967年,他短暂离开香港,避祸新加坡。当他回来时,他作为一名为祖国的事业甘冒生命危险的政治记者的声望随之日隆。

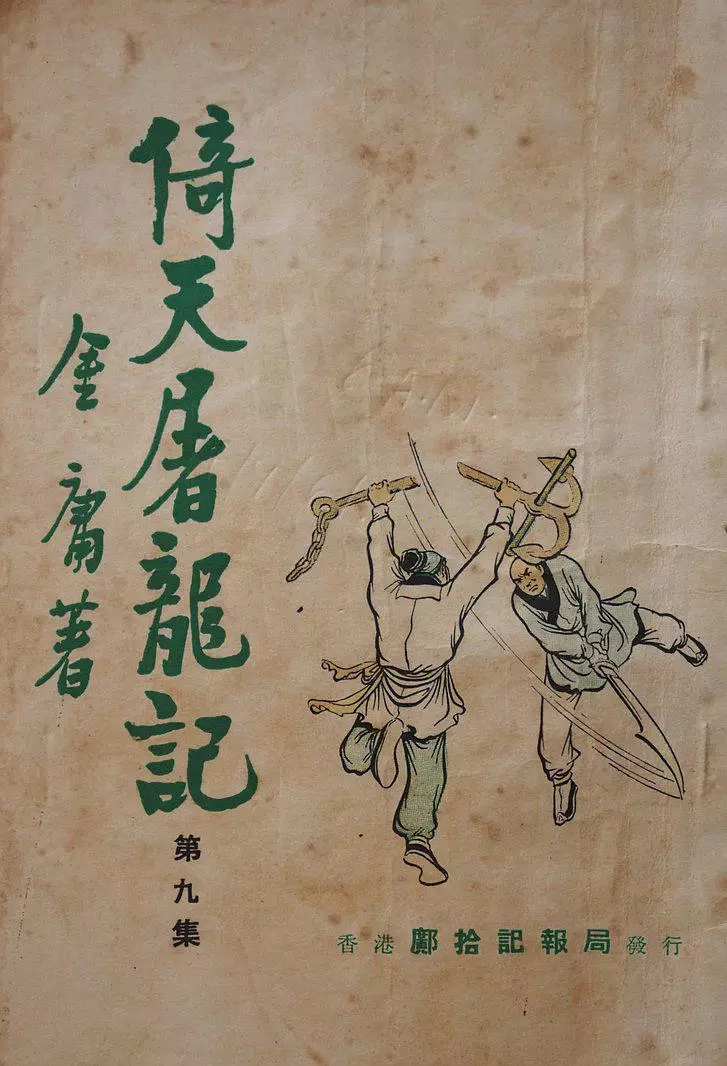

"射雕"三部曲第三部《倚天屠龙记》1961年平装本的封面

In 1981, Cha's prominence in Hong Kong earned him an invitation to Beijing, to meet Deng Xiaoping, Mao's pragmatist successor. Deng treated Cha's family to a private dinner and professed himself an avid fan. Cha returned the compliment, telling reporters that Deng had a noble bearing, "like a heroic character in one of my books; I admire his fenggu," the wind in his bones. Then, as the 1997 termination of Britain's colonial lease of Hong Kong approached, Cha was appointed to a prestigious political committee charged with implementing Beijing's vague promises of political "autonomy," the price extracted by London in exchange for a peaceful handover. Hong Kong, a city full of refugees from the regime, watched nervously as Cha staked out conservative positions on democratic representation. Supporters of his anti-Communist editorializing felt betrayed, finding his new positions too accommodating to Beijing; others wondered if his desire to participate in the politics of his fatherland, and his newfound coziness with the Communist Party, had an ulterior, authorial motive: to be read. Deng, by lifting the Communist Party's censorship ban on "decadent" and "feudal" wuxia novels, uncorked a reading craze. The timing was good: after Mao's vandalisms, many Chinese sought to xungen, or return to their roots. Cha's novels offered narrative pleasures steeped in the splendors of China's past.

1981年,因其在香港的显赫声望,金庸获邀前往北京去见deng,mao的实际继任者。邓请金庸一家吃了一顿私人晚餐,并自称也是金庸的书迷。金庸也恭维了回去,他对记者说邓有一股贵气,"我一直很钦佩deng的风骨,这样刚强不屈的性格,就像是我武侠小说中描写的英雄人物"。之后,随着1997年英国归还香港这块殖民地的时间临近,金庸受命参与一个声望卓著的政治委员会,负责履行北京方面含糊不清的政治"自治"承诺,这是伦敦为实现和平移交要求北京付出的代价。香港这座满是大陆政权难民的城市,紧张地注视着金庸在民主代表问题上的保守立场。支持他反mao社论的人觉得被背叛了,他们认为他的新立场对北京太过委曲求全;另外一些人想知道他是否会参与祖国的政治。而他与d刚刚开始的暧昧其实有一个不好明说的动机,他作为一个作家,希望有人来读。邓解除了中共对"颓废"、"封建"的武侠小说的审查禁令,掀起了一股阅读热潮。时机也正好:在mao的大破大毁之后,许多中国人想要寻根。金庸的小说提供了沉浸在中国辉煌的过去之中的阅读快感。

For decades, Cha brushed aside claims that his fiction allegorized modern politics. For many readers, this stretched credulity: as Ming Pao was documenting the horrors of the Mao period in its news and opinion pieces, Cha's daily wuxia installments featured an androgynous kung-fu master whose followers worship with cultish devotion. Another novel's antagonist was a sinister sect leader who, with his shrill and domineering wife, seeks to establish supremacy over the jianghu. The parallels to Chairman Mao and his wife, Jiang Qing, and their Red Guard followers, were not hard to see. Yet, Cha has always been coy about whether his books were meant to yingshe, or "shoot from the shadows," to indirectly critique current politics through a narrative of the past.

数十年来,金庸断然否认自己的小说是关于现代政治的寓言。但对许多读者而言,这种说法不可轻信:当《明报》以其新闻和评论文章记录下了mao时代的恐怖之时,金庸的每日武侠小说中也出现了一位亦男亦女的武林高手,其追随者同样顶礼膜拜。小说中的另一主角是一个妄图一统江湖的阴险掌门人,他有一位尖着嗓门颐指气使的夫人。mao,老婆jq,还有他们的红w兵,这种对照恐怕是一目了然。不过,金庸一向对他小说是否意在"影射"讳莫如深。

Four years ago, I met Cha at the Shangri-La Hotel, which sits at the foot of the rain-forested mountain that dominates Hong Kong Island, for an interview about his literary legacy. Cha has been frail since suffering a stroke, in 1997; he is unable to walk or write, and speaks with difficulty, relying on a retinue: his third wife, his secretary, his publisher, a nurse, a personal assistant, and a rotating cast of protégés. The meeting, one aide told me, would likely be the last interview of Cha's life. We had lunch in a private dining room, and he sat facing the door, the feng shui seat of honor. His voice, thick with home-town dialect, was weak and hoary, but he managed a few answers in a mix of Mandarin, Shanghainese, and Cantonese. (His English and French have left him.) I asked him about the political meaning of his work, and he made a surprising acknowledgment. "Master Hong of the Mystic Dragon Sect?" he said, referencing the antagonist of his final novel, "The Deer and the Cauldron." "Yes, yes—that means the Communist Party." Cha acknowledged that several of his later novels were, indeed, allegories for events of the Cultural Revolution.

四年之前,我在位于一座俯瞰港岛的雨林山山脚处的香格里拉酒店见到了金庸,做一个有关他的文学遗产的采访。自从1997年中风以来,金庸一直身体虚弱,他没法走路,没法写作,讲话也困难,事事都仰赖一批随从人员,其中有他的第三任妻子,他的秘书、出版人、护理、私人助理,还有一些轮班的门生。一个随从人员告诉我,这很可能是金庸此生最后一次接受采访。我们在一间私人餐厅吃饭,他坐正对着门的位置,风水宝座。他说话带着浓重的乡音,听着绵软无力,但还是混用国语、上海话和广东话勉力作答(英语和法语已经忘光了)。我询问他作品的政治蕴意,他出人意料地承认了。他提到了最后一部小说《鹿鼎记》中的一个人物,说道:"你说神龙教教主洪安通?是的,神龙教说的确实是共chan党。"金庸承认他后几部小说的确是文ge若干事件的寓言。

"Condors," written in the late fifties, captures the trauma of the Communist takeover, through the ancestral memory of the nomad invasions from the north. Its characters face the same challenges as Cha's generation: deciding whether to join the new northern regime or flee to the south as a patriotic refugee, and the anguish of losing the rivers and mountains of one's ancestral land. Though it's a work of kung-fu fiction, the book evokes the central Chinese metaphor of writing history: the mirror, an edifice of the past that we gaze at, seeking glimmers of the present.

写于1950年代末的《射雕英雄传》以古代北方游牧民族侵掠中原的故事,捕捉到了d占领大陆带来的创伤。其中的人物面临着金庸这一代人同样的挑战:要在加入北方的新政权,还是逃到南方做一个爱国遗民之间做出抉择,后者就意味着要饱受失去故国山河的创痛。而《射雕英雄传》虽然是一部功夫小说,却援用了中国史传传统最核心的比喻:镜,注视往古的遗迹,以求烛照当下。

——后现代邮报

from 新世纪 NewCenturyNet http://2newcenturynet.blogspot.com/2018/10/blog-post_963.html