“定心丸”还上了党报评论员文章的标题——

但一篇《私产焦虑与“定心丸”——人民日报“定心丸”史小考》,却昙花一现,存活不足一日。

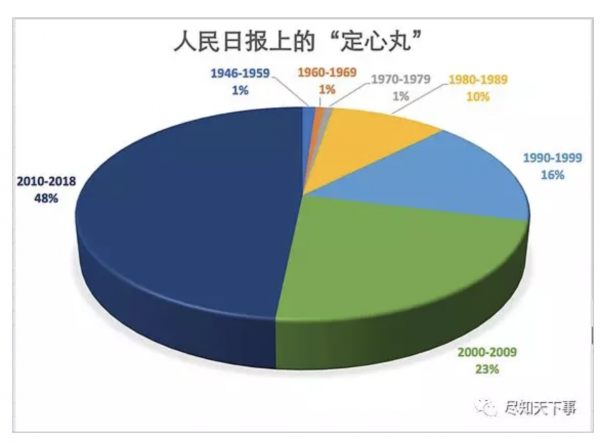

作者王明远统计,70年来人民日报上“定心丸”的使用篇数为1840。他发现:一,吃“定心丸”的对象主要是民营企业、农民、外资企业。二,“定心丸”出现的频率越来越高。三,中央喉舌,乃至最高层领导人一直为社会传递信息,给予大家“定心丸”,但……

从统计数字可知,作者是在看到11月1日的大新闻后,做的快速检索,写的急就章。“定心丸”吸引了我们,我们愿为这篇有趣的文章做点补充。

作者认为,“凡有‘定心丸’的报道,都是跟老百姓对被侵占或没收私有财产有关”,这欠准确。70多年,党报上的“定心丸”有不同的语境和语用,有些和作者的主题没有关系。这需要逐篇甄别。但据我们的阅读,绝大多数使用“定心丸”的报道,确实攸关百姓利益,尤其是改革开放后的报道。请看该词的时间分布:

我们的统计证明,作者所说1979年后,特别是近期,“定心丸”出现频率加大,是对的。

从人民日报创刊的1946年到1959年,该报仅20篇文章用了“定心丸”,占全部使用篇数的1%。早期和私产有关,社会主义改造后就不同了。如大跃进时期:

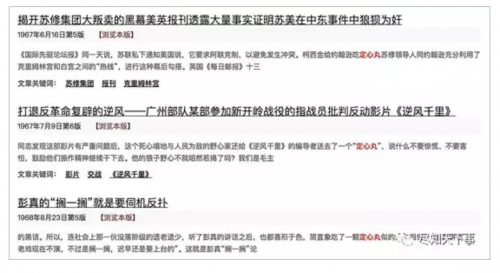

1960年到1969年,人民日报上仅13篇文章使用“定心丸”,也占1%。其中有的与大饥荒发生后的政策调整有关:

文革中的零星几条,服务于内外斗争,和百姓利益扯不上半毛钱关系:

从1970年到1979年,又是1%,14篇使用,不过有10篇出现在已开始改革开放的1979年。

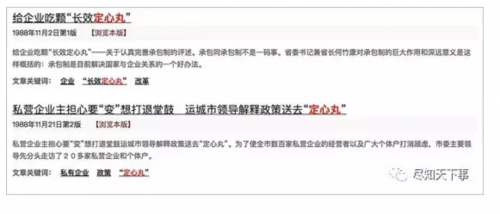

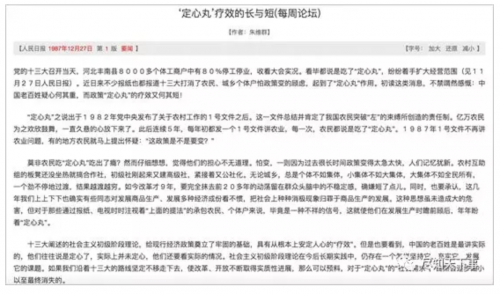

从1980年到1989年,人民日报上“定心丸”的使用篇数激增到180篇,占总数10%,与改革有密切关联。如下图显示的1988年的两篇报道:

发现了1988年一篇文章,提到中共13大如何给个体经营者吃了“定心丸”。作者是人民日报记者朱维群(他后来担任过统战部副部长):

此后,“定心丸”进入倍增期。

1990-1999,299篇。占16%。

2000-2009,414篇。占23%。

2010-2018.11.3,881篇。占48%。

也就是说,70年来人民日报上的“定心丸”,有近半数出现在最近9年。

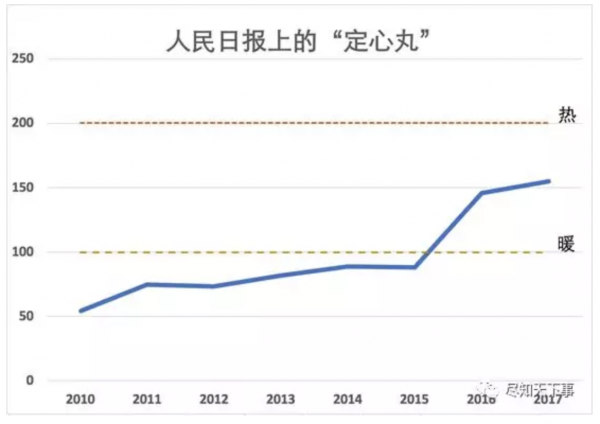

这是人民日报的词频曲线:

它显示,这9年里,又以2016年后升温最快。按照CMP的党媒语温测量标准,它已成为暖词。截止到11月3日,2018年的使用篇数为119,年底前的两个月,增幅可期。

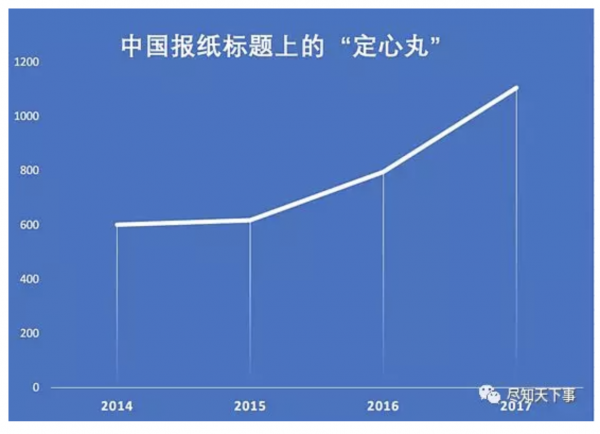

检索囊括全国各报纸的报刊资源学习交流平台“前方”,可以看到相似的图景:

2017年,标题出现1109篇,2018年截至11月3日,已达917篇。本年有望达新高。

在转发《私产焦虑与“定心丸”——人民日报“定心丸”史小考》时,作家马国川发表了这样的感慨:

愚以为,真正的定心丸是:1)公开明确反“左”;2)巩固职务任期制;3)平反一批民企冤假错案;4)公开明确否定“文革”。如果没有这些,所谓的“定心丸”就有可能是“大力丸”。

from 中国数字时代 https://chinadigitaltimes.net/chinese/2018/11/%e5%b0%bd%e7%9f%a5%e5%a4%a9%e4%b8%8b%e4%ba%8b-%e9%92%b1%e9%92%a2%ef%bc%9a%e5%ae%9a%e5%bf%83%e4%b8%b8%e8%af%ad%e8%b1%a1%e6%9e%90/