毋忘燃灯人 – 向启蒙者致敬

[2018年11月14日,香港中文大学。思托邦第十四讲。]

[整理:健民之友]

教书廿多年,我认为自己在讲坛上算得上潇洒,但是今天我第一次紧张。刚才脑海一片空白,不知道今晚要说什么,因为很激动,见到很多同学,旧的,新的,也见到很多朋友,特别在占中路上的伙伴,十分多谢你们来到支持我,所以很激动。

我要说几句普通话,特别要感谢一些从外地来的朋友,今天大概有七,八位朋友从台湾飞过来,明天早上还要赶回去上学,还有一部分从大陆来的朋友,还有从澳洲来的朋友,都是为了今天晚上,所以特别感谢你们。

今天很多人到来,除了想听我最后一课,相信亦有很多人想借此机会,表达对雨伞运动的支持;我亦借此机会想说,场内有几位占中组织者,下星期一要面对审判,我想大家向他们致意(掌声响起),戴耀廷,朱耀明牧师,张秀贤,陈淑庄,邵家臻,黄浩铭。

特别跟戴耀廷和朱耀明牧师走过一段很长的路,我真切见到他们的无私。多谢你们。(掌声)

[占中三子,戴耀廷,陈健民,朱耀明]

特别要感谢我的外母,她八十多岁,支持这个运动(掌声),占领期间,我在金钟睡了几十天,她天天熬汤给我喝,还到金钟派单张。八十多岁,最厉害是由始至终她没有一句埋怨我给她女儿那么大压力。有其母必有其女,她的女儿也很坚强,十分感谢我太太(掌声)。

非常感谢能为我办这次演讲,保松第一次送花,我学生都是第一次送花,我作为男人第一次收到两束花,很惊讶。我星期一开始受审,天天也要上法庭,审讯一直到十二月底,接着我们要等宣判,结果非常不确定,因为我们看不清准则,哪些人要坐牢或不用坐牢。在这种不确定的情况下,我宁愿轻身上路,不想为同学或家人带来太多混乱,所以我已经向大学请辞,大学亦批准我在2019年1月1日提早退休,但因为我们要上法庭,这是我在校园的最后三天,所以正是时候向大家告别。

离别时刻,坦白说我没有怨恨,也没有悲哀,只能说我今天很感动,超出自己的想像。以我一个在占领期间都很冷静的人,今天是第一次比较激动,这时刻我只有感恩,我十分感激可以在这里读书,我感激这地方给我机会,教导众多学生并参与社会,所以我现在只有感激的心。(哽咽,掌声)

今天我很想感激一些曾启蒙我的书和人,特别给同学和朋友分享,这些书和人都在我读大学那几年对我影响深远,我很想借此机会向启蒙者致敬。

我1979年来中文大学读书,走过如此漫长的路,谈启蒙我的书和人,或会有点走马看花。但每一本书,每一个人,真的在我人生里有如一盏灯,带领我在黑暗中一步一步往前走,特别是走上争取民主的路。究竟什么事,什么人,什么书,使我认为自己可以全情投入?我希望能够跟大家分享。

社会意识的启蒙 – 金禧事件

第一件事。在我念中学预科时,香港发生了一件事情,成为我人生一个转捩点。那事件叫做「金禧事件」。学校门前,有一位已毕业的师兄在派单张,他对我说:「陈健民,你是学生会会长,现在为了金禧事件,我们在罢课,你要为这件事表态。」

我说:「表态我只是中学生?!」拿着单张要我表态,我真的不懂。

那时候是七十年代,我这类人不易入大学,我的中学,文组有一个入大学,理组也有一个能入大学,读书好的不会搞学生会,无机会入大学的就去做学生会,我做学生会还当会长,即是最难考入大学的一个。

表态我回学校问校长,说校外有位师兄派单张,说有一件金禧事件要我表态,是什么一回事校长说:?「你不用理会,这些人搞事,搞乱香港。 」

「搞乱香港」,是否很耳熟?(众笑)我回去再细想,不可能吧,我们一年才有一人考入中文大学,我们只考中文大学,那年代我们不敢考港大。那年代考得上大学的,我们视为英雄,他怎可能会搞乱香港呢?我感到不很舒服,拿着单张开始细看,原来那个星期日维园有集会,我于是想,是否要参加集会,弄清楚是什么一回事,但是那时我怎么够胆参加政治集会?特别我家家教,自小教导,千万不要理会外间的事。

我不敢去,但查看报纸,发现当天原来有绘画写生比赛,我就带着两个弟弟跟妈妈说,我带他们两个去维园参加写生比赛(众笑)。我就把他们安顿在草坡,起了草稿,叫他们别乱走自己画,然后自己就跑去参加我人生第一次集会;你不要说我什么,这两个弟弟后来修读艺术和设计(众大笑,鼓掌),完全是那一次我启蒙了他们(众笑)。

[金禧事件维园万人集会1978年]

我就坐在维园凉亭内听演讲,一直听,感到台上说话的人很有道理,当时我其实不知他们是谁,很多年后才知道那个人叫司徒华,但当时却不知道;我也不知道搞罢课的人就在坐这里,黄显华教授(掌声),他后来成为了我们的大学教授,这些人当时我全不认识。

当晚我彻夜未眠,为何会这样?对当时的我而言,谂完中学就要准备找工作,我感到很迷惘,不知做什么才好。我又发觉这样一件事我也无法判断,为何校长说他们搞乱社会,但我又觉得他们的话很合理,他们只要求学校更加透明公开,为何不可以呢?

我很少失眠,那一晚再三思量,是我人生的转捩点我认为,若我这样就踏足社会,何以面对我的人生那一晚我作出一个决定:?我要入大学(众笑) ,啊,做决定很重要的(众笑)。我就此考入大学了,有位中学同学,当时看到我的高考成绩,说全班同学要夹钱覆核我的考卷(众笑),他说不可能的,平日中下游的人忽然取得几个A,难以置信,其实是自己觉得需要读书,金禧事件影响我很深远。

[香港中文大学,七十年代本部,图书馆,范克廉楼图片来源:中文大学网站]

为何我要读社会学,因为我不了解社会,所以读社会学;其实我不知道社会学是什么,但因为不了解社会就读社会学最重要我觉得读书能够培养独立思考能力,这是我入大学前给自己很清晰的目标。

所以这件事影响我人生真的很深远,亦可见到社会运动对我影响如此深,以至我最后研究社会运动。社会运动的意义,不只在于能否即时改变制度,原来连一个旁观者也可影响深远,黄显华也不会知道。

想深一层,是否单单一个社会运动影响我?不是,社会运动很重要,另一件事也很重要,是信仰的启蒙。

信仰的启蒙 – 乌纳穆诺“生命的悲剧意识”

中学时我开始有信仰,常常问道:??究竟我在世界上要做什么我怎样过这一生才算有意义当时与上帝或上天有接触之后,我觉得,若我走一条对的路,我会有力量为何金禧事件出现时会有这么大的触动,因为有个问题一直困扰我:到底一生应怎么过?

[小王子,网上图片]

我问自己,我只懂一件事,就是绘画,我当时正思考是否要以绘画为业;我很认真,真的走到重庆大厦楼下,从前没有那么多咖喱店,那里众多人在画「行画」,即是夕阳,有椰树那些东西。我问他收不收学徒,工资多少?后来中学老师说,他们绘画很机械化,你以后也不会学懂绘画。我就很害怕,因为我很喜欢绘画,若不绘画,还可以做什么?所以一直感到困扰,我开始对自己的人生有要求,觉得我要过有意义的人生。就是我目睹金禧事件时被触动的深层原因。

很多人问我,究竟你是什么宗教信仰?占中另外「二子」都是基督徒,我跟他们相处这么久,他们让我看见宗教信仰如何体现于生命,所以很多人也认定我是基督徒。但有一次,大陆有些朋友专程送我一串佛珠,因为他们见到我第一次被捕时,带着一本佛经进入警署,其实那是弘一大师的传记。

我是不是基督徒呢?我被学生问了很多年,我经常不回答。

我只能说,我是一个有信仰而无宗教的人。

为何这样说?正如我所讲,宗教问题对我很重要,令我对社会敏感。入读大学,我觉得首先要处理的就是宗教问题。我不停苦思,每次返教会,坐车会忘记下车,要坐回头,因为脑海经常沉思宗教问题,特别开始读哲学时,我副修哲学,很多理性问题经常困扰我。

譬如说上帝是否存在?你能否证明衪?究竟罪是什么?如果伊甸园的蛇也是上帝做的,罪的本质是什么?是否圣经内说的就是罪呢?究竟我们有没有自由意志呢?如果有些人说你有罪是因为你有自由意志,自由意志跟上帝的全能全知有否冲突呢?这些全是我们读哲学的人,一定经常碰到的问题。我不断搜索枯肠地思考,我读社会学很清楚,知道不同文化的人,接触基督教的机会不一样;就算同一个社会中,不同群体去接触的机会也不一样;不同文化之间的不同宗教,也一样有很多神迹奇事;同样很多人通过他们的宗教受感召去实践,为这个世界行公义,好怜悯,不只限于基督教。

这些问题在我脑海不断挣扎,挣扎一天不完,我无法行动。大学第一第二年,我思考很多这类问题,不断读书,最后让我碰上一些书,深深影响我一生。

[图片:思托邦]

第一本就是“生命的悲剧意识”,乌纳穆诺写的一本书(生命的悲惨感觉,作者:Miguel de Unamuno)。准备这次演讲时,我找出这本在大学影响我很深的书,我仍保存,几十年来都在身边。我还记得,读完这本书后,我总结了三件事。

我试图用很多方法去理解我的信仰,最后这本书告诉我,人的理性很局限;有些经历你很深刻,譬如说宗教经验,但是当你想去证明它或尝试告诉人,你发觉就算从很严谨的哲学角度,也不能言说;尝试用理性去证明,很多时候也徒劳无功所以我第一个教训,当时写在书边:「人以为信仰不能自足,而求诸理性,但理性反过来否定信仰。」这是我当时写在书边的想法。

第二项,很多人很难接受,而我最后非常接受。我经常说,也是这本书讲的,「我信什么」其实只反映「我渴望什么」。你说你信什么东西,其实很难找出一个理性基础;反映更深的,其实是我很「渴望」相信一些什么,就是你「愿意」相信什么乌纳穆诺说,信仰的本质,其实是一个意志问题,而非一个理智问题。为什么我们对上帝有渴望,是因为人类受苦;我们见到美好的事稍纵即逝,你看见所爱的人,可能一下子离开这个世界,你想重聚;你看见这个世界,公义有时不能得到伸张;你有些渴望,渴望永恒,渴望其他可能性,渴望来生,渴望天堂,其实反映人在这世上受苦,故有渴望。

多年来没有跟学生说过,对我来说,所谓「我相信「其实是」我渴望」,你渴望就会见到,就是如此。

第三项我学会的,就是宗教态度和形式的问题书中有一句很触动我,乌纳穆诺说,有些人坐在教堂内很形式主义,心不在焉,打瞌睡或什么也好;另一些人跪在异教的偶像前诚心忏悔,这位神学家乌纳穆诺说,其实是前者在拜偶像,后者在崇拜上帝。对他来说,什么宗教形式并不重要,最重要是态度。

这说法深深触动我这个读社会学的人,因此我说我是「一个有信仰但没宗教的人」,可能对很多人而言,这种信仰方式很不确定,但对我来说反而会安心立命;你跟我说那些很绝对的真理,对不起,我会感到很不舒服,反而你跟我说其实我们很不确定,我们所知的很少,我们很渺小,反而用这种方式我能安顿自己。

所以我很感谢,大学一年级时首先遇到这本书;第二本书于宗教上影响我很深,是潘霍华的“狱中书简”我记得当时在什么道声书局,常常买这类书来读,翻来翻去越觉沉闷,重重复复尽是那些宗教语言,直至我意外买了“狱中书简”。

宗教信仰的启蒙 – 潘霍华“狱中书简”

潘霍华是二次大战时一位德国牧师,他有别于整个德国教会;德国教会当年站在希特拉一方,基本上只有他与一小撮人跟整个教会对抗这是他作品关注的问题:

「基督徒必须投入现世去实践信仰,教会必须放弃自己的舒适和特权,敢于实践有别于世俗的价值观,与受苦的人站在一起。」

看到这里我感受很深,教会是否真的胆敢与社会主流价值观不一样?我觉得不是,我看见今时今日的教会,与社会主流价值非常融合。

潘霍华时常问一个问题,在这时空下,谁才是耶稣?即是说如果何君尧作为一位基督徒,他说「杀无赦」另一位基督徒戴耀廷,潘霍华会问,如果耶稣在这世上,两位谁是耶稣呢?究竟是何君尧,还是戴耀廷?

他常追问这类问题,希望信仰不是抽象的东西,你要在一种现世的脉络中,追问信仰的意义。这么多人在眼前,到底谁能活出耶稣基督呢?他不接受属世,属灵全分开,然后凝望上天,不关注地上的事这是他的宗教观:

‘Every Christian must be fully human by bringing God into his whole life, not merely into some spiritual realm.’

只可惜潘霍华写完“狱中书简”后便死去,他将来要写的书的大纲,全都写在书内,对我很大启发,但没有写出来。

占中后,我们被捕准备受审,曾跟黄浩铭倾谈,他曾经坐牢,知道坐牢的情况,他说可以带六本书坐牢,于是我很焦急去订书(众笑)。读书人很烦,第一件事就问,坐牢可否读书?可以的,我便去订了一堆书,准备狱中阅读,我订的第一本便是“潘霍华传”(潘霍弗,牧师,烈士,先知,间谍,作者:Eric Metaxas),怎么我尚未入狱,这两个月时间,已经读整整六百页传记(众笑),现在要多订一本,要想想订哪本。

第一本最急要读,正因为大学时期,潘霍华的“狱中书简”影响了我潘霍华一生念兹在兹,是一件事:「我要真教会」,不是「我要真普选」(众笑)。他觉得当时整个德国教会站在历史错误的一边,站在希特拉一方完全错误。

你会问,何解会这样,当时就是这样,整个主流德国教会站在希特拉一方。他说,如果你乘搭火车但去错方向,在车厢的通道回头跑是徒劳的。上错火车很糟糕,他宁愿跟教会分裂,和另外一些人创办了自己的信仰群体。

他时常问什么是「真教会」,信仰不应拘泥于教堂,仪式,牧师等事情,他觉得「真教会」当时的关键是犹太人问题:你是否站在犹太人一方,当犹太人被逼害时,究竟基督教会态度如何?

他的讲法,就算犹太人不信耶稣,犹太人的确不信耶稣,只当耶稣是先知,不是上帝的儿子,但犹太人仍是教会一部分,你如果不能在这时空保护犹太人,根本不能实践信仰在现世的意义,这是对教会最重要的试验,可想而知当时他跟教会冲突之大。

书中描述,潘霍华身体力行到最后一步,甚至参与计划刺杀希特拉,牧师不是应跟朱耀明一样「爱与和平」吗(众笑)?通常都是「左胶」。他甚至去当双重间谍,一方面和一班将领参与筹划刺杀希特拉,另一方面又协助秘密警察刺探教会,其实是保护自己免得被捕,可以继续做地下工作。他忍辱负重也要做,因为他认为杀掉希特拉,就是上帝叫他做的事,试想想,一位牧师可以如此。

希特拉一位将领与他们合谋,准备在一次会议中炸死希特拉,那位将领在会议室放炸弹,很多人死了,但希特拉无恙,因为会议室桌子两边,有很大块铁板架在台面希特拉下午开了一个记者招待会,他说我是上帝拣选的,所以炸不死;接着德国教会发声明,内容指希特拉就是上帝拣选的,可以想像教会也能错到这地步。今日大家看见教会的走向,一点不奇怪,教会可以错得离谱。

潘霍华很厉害,若我是他,会感到很沮丧;我很佩服他,一个恶魔在爆炸中死不去,他仍然保持信心。

我认为,希特拉当时若被炸死,只会有第二个希特拉,因为纳粹党当时之势尚未下落,纳粹党会说这是攻击我们的阴谋诡计,只会顺理成章换上另一个希特拉。

各位朋友,时间不是我们能掌握的,我们只能做你认为对的事,好像最后待纳粹德国战败之后,才能真真正正摧毁纳粹主义,连带摧毁德国那种极端民族主义。凡事也有定时,亦毋须简单地想,为何我们的行动没有成果?为什么坏蛋仍在扬威耀武呢?凡事有定时。

德国战败之前,希特拉把潘霍华送上了绞刑台处死,临死前他说’这就是结束。对我来说,生命的开始。当时在狱中的医生说,从未遇过一个人对上帝如此信服;另一位美国战俘则说,一生所见最有品德的人就是潘霍华。

潘霍华就是这样的一个人,一生追问什么才称得上教会。最后他甚至提出Religionless Christianity的概念,即是我不需要有一种宗教,但能否仍然有基督信仰呢?这些书籍对我影响深远,在教会中我感到很不舒服,目睹很多人把自己的信仰收藏于细小的盒子中。他们会认为,考试成绩不好要问上帝,失恋又问上帝,但对于社会上的事,历史的事,他们从来不认为上帝在当中有任何角色。我认为教会将整个信仰收窄至如此私人的领域,令我非常不舒服,亦与我个人所想,信仰的实践方式,有很大冲突。

所以我读潘霍华,感到终于找到一种在教会内能认同的声音记得有一次在教会牧师讲道后,我上前跟他说:!牧师牧师你今天讲道,拼命说什么三位一体那些,其实为何要讲?我想告诉你,很多人睡着了,睡得很甜,为何经常谈这些?你可否讲些东西与我们生活或社会有关?

他带我到演讲台上,在台上写了几句,说我们只会传播最纯正的真理;对我来说,纯正的真理若是如此,我宁愿不听,我认为信仰应该有生命力的,所以当我遇上潘霍华这本书时,非常触动我。

两位将信仰与社区结合的牧者

当时的香港教会内,也有两位牧师的演讲很触动我,一位是卢龙光牧师,另一位是朱耀明牧师,我大学时期就是听这两位牧师的演讲,听他们如何将信仰实践于社区。两位牧师都在柴湾,当时港岛区最穷地区,有很多寮屋木屋,他们在这区实践自己的信仰,我被两位触动了。

[卢龙光牧师(左二),朱耀明牧师(右一)]

卢龙光牧师和朱耀明牧师影响我亦很深远,我大学毕业第一份工,是到卢龙光牧师的地区中心工作。我记得见工时他问我是否基督徒,他中心内每个人都是基督徒,我答他,在我认知中,一个基督徒就是一个人道主义者,你能否接受(众笑)牧师说:OK啦(众大笑)就聘用了我?!

我当时是他们中心唯一没有返教会的一个所谓基督徒,我是答潘霍华的答案要完全是人类,其实他看见我大学毕业时那份功课,已能成为他们争取兴建东区医院的理性数据基础,卢龙光牧师可能不太理会我答什么,就决定聘请我。我很多谢他,他给我一个机会在社区实践。

宗教信仰的启蒙 – 朱耀明牧师和他老师的书单

但影响我更深一定是朱耀明牧师。朱耀明牧师跟我走过很多路,由当时争取兴建东区医院,跟我们一起做有关爱滋病人的工作;接着2002年成立民主发展网络,开始争取双普选,当年的人不知道我们说什么;接着2003年七一游行,再接下去到政改,以至占领。

我感觉牧师常扮演一个角色,好像上天的召唤都通过牧师,牧师将我的人生全部打乱。我当时打算获得终身聘用之后,升任正教授才参与社会,他完全不会让我按计划去做(众笑),不断打电话来叫我出来出来;但我很感谢他,若非有人催促你,我按自己所谓人生计划去做,不一定能最好地运用我的生命,所以我很多谢牧师。

朱耀明牧师为何可以如此有生命力,运用信仰在社会上许多事?我问牧师,你受过什么神学训练?他在台湾谂神学院,那里对他人生当然有很大影响,首先是认识了师母。第二,他的老师是周联华牧师,我问他,周联华牧师给你什么书单,就是他读大学神学院第一年暑期要读的书。

你看,不只要读一些宗教,基督教的书,他读潘霍华的“狱中书简”,又是这一本;“甘地传”,无关基督徒也可以读;“史怀哲传”,史怀哲是一个传教士,到非洲行医,实践自己信仰;“贝多芬传”,这些使牧师有强韧力量和强大信念我相信,周联华牧师通过这些作品和他自己,去影响朱耀明牧师的生命,牧师再影响很多人的生命,所以,多谢你牧师。(众鼓掌)

民主理念的启蒙 – 魏京生与北京民主墙运动(1979)

读大学时我本来想思考贫穷问题,社会不均的问题,因为我来自很穷困的家庭,自小从未睡过一张完整的床,大部分时间睡在走廊,或睡半张床,因为另一半放货物,我家是个小工厂。

我真正第一张完整的床是在大学宿舍,我视之为豪宅,还要是何善衡夫人宿舍,有海景,冲激很大。

我本来很想思索贫困问题,但最后却不以此为主,为什么?因为我在1979年至我毕业的1983年,那四年里中国,台湾,香港都发生了一些事情,影响我整个人生方向,以至我读的书也完全不同。

第一件事在中国大陆,1979年魏京生和一群年轻知识分子,掀动了民主墙运动。他们在西单民主墙贴大字报,出版民间地下刊物如“沃土”,“探索”等。魏京生当时写第一张大字报,我作为一个大学生,看得很触动,标题叫<第五个现代化>。

当时邓小平提出「四个现代化」,工业,农业,科技和国防,魏京生觉得不足够,一定要有第五个现代化,就是政治的现代化。试想为何发生文化大革命?是因为权力不受限制,毛泽东一个人的错误可以变成全国灾难,所以必须要有第五个现代化。

这是一个老生常谈的话题,晚清时讨论洋务运动是否足够,甲午战争后,大家认为这种只属器物层次的现代化,不能救国;接着我们开始谈改良主义,改良主义也失败,在梁启超,康有为之后人们开始讲革命,革命成功之后也不够,就算建立了所谓共和社会也会倒退,又再说新文化运动,要在文化层次再造走了一个大圈,我们回到最基本的讨论:。只说四个现代化怎会足够?

我读完之后,作为一个大学生,很同意魏京生这张大字报,接着他再写第二张大字报<要民主还是要新的独裁>,这张大字报攻击邓小平。当时他知道官方要镇压了,他说你们现在这么崇拜邓小平,说改革开放很好,但如果我们没有民主体制,他也可能变成另一个独裁者,所以他问「要民主还是新的独裁」,结果他被捕。

[魏京生于受审0.1979]

法庭审判时,有一个人叫刘青,他将整个审判过程抄写下来;刘青当时跟魏京生意见不同,刘青认为不应该攻击邓小平,现在改革开放,最少他愿意改革,为何要如此激进为什么连他也要打呢?但刘青与魏京生有一个协议,若谁被捕了,我们也要去保护对方;我第一次真真正正学会什么叫做政治寛容政治宽容,就是意见大可不同,但当你讲话的权利受侵犯,我会用我的生命去捍卫你,我从刘青身上学会了。

刘青偷偷地在法庭内抄下整个审判过程,我作为学生读了整个审判过程,很惊讶,怎可能这样审判最记得那个法官说:宪法上说人民民主专政,你魏京生现在要反对人民民主专政,所以你是特权分子,你超越宪法,所以是特权分子结果判他入狱十几二十年,我当时觉得,他说的正是我心中想;他要坐监,我却在宿舍吃糖水,我觉得他是为我坐牢,十分触动我,有很多人正在做很多事,大家好像没感觉,但当我读到这些文章,我不能没感觉。

另一个人叫胡平,也影响我很深。胡平是当时北大一个学生,他在民间地下刊物“沃土”中,发表了一篇很长的文章,叫<论言论自由>,他亦参选海淀区的地方人大选举。他是北大学生,我也是一个大学生,见到那边的大学生写文章,很完整地讨论为何需要保护言论自由,还有胆量去参选,更胜出了,对我来说很触动。

[胡平]

当时他说了什么呢他说的言论自由其实很多人知道,本来不用多谈,但是今时今日的香港,重看当时他这位很「学生哥」的作品,仍然很有意义他说?:

「一个人失去了表达自己愿望和意见的权利,势必成为奴隶和工具。」

「什么是言论自由呢?那就是发表各种意见的自由,好话,坏话,正确的话,错误的话,通通都要包括。」

「有人说任何一个国家的统治者也不允许人们从基本的制度上,否定它的政权,所以那种针对根本制度的反对意见应该禁止,这又是一个将言论和行动不作区分的典型论调。 」

「他说人们可以对宪法提出各种意见,包括反对意见,这是宪法本身赋予的。」

这些讲法好像在今天香港也很多人不太明白,动辄就不让同学发言,说你违宪,是吗?胡平很早已解释了。但是别说大陆,连香港今日很多人也好像不明白,这篇文章很深刻,因为可以活学活用。

当时我在中大学生会,改革开放后,到中国的第一个交流团就是我办的,我去中山大学和复旦大学探路,先去中山大学找对口单位,坐火车,转巴士,走很远很花时间才到达中山大学。我胡乱叩门询问,去到外事部,他们就说找团委,即共青团跟我谈,好!我坐下等。

当共青团的人出现时,我很诧异,哗!这人年纪这么大?(众笑)不是应跟我们相若吗?学生不是十几廿岁吗?找些三,四十岁的人跟我谈,这算是对口?于是惟有跟他「对口」。

我们讨论办交流团可举行什么活动我提议辩论比赛,两间「中大」的辩论比赛对话大概是这样:

他们问:「什么是辩论比赛?」

我解释:「有正反两方,也有评判,最后评分看谁能胜出。」

「好!有什么题目呢,同学?」

「不如辩论一下,社会主义好,还是资本主义好?」(众笑)

「不能搞乱思想搞乱思想!!」

我于是回话:「不要紧,可以这样,中国同学支持资本主义,香港同学支持共产主义,可以吗?」

「这样思想更加乱!」(众笑)

最后取消了辩论比赛,只准划艇比赛(众笑),在湖上两大划艇。

那些年去广州,不能即日来回,因为没有高铁,也没有什么港珠澳大桥,所以他们安排我在中山大学留宿一晚,与我同房的另一位宾客,是一位来自湖南的教授。那夜我们谈天,说到言论自由的问题,他说国家控制言论是对的,因为有些言论危害社会,我们不应让有害思想散播;我立即套用胡平的论点来答他,他好像觉得我讲得合理,感到很痛苦(众笑),坐在一旁,想一会又找出一个理由跟我辩论,我又跟他争辩一次;当时我挑战他,最后谁去判断对与错呢如果错在政府呢?政府会否有错呢?他又呆一呆,我们中国政府会否有错?

不断纠缠纠缠,已经凌晨二时,整晚辩论,没有睡过(众笑),到最后我出毒招,因为我真的想睡(众笑)我就问一个很简单的问题:我在香港往广州时读报纸,看到长沙有学生罢课,有学潮,你知道吗?他呆了一呆说不知道;于是我说:你在湖南来的,发生这件事也不知道,我在香港也知道,你认为这算正常吗?

他一言不发安静地走近床边(众笑),我估计他整晚呆望天花板,我则睡得很甜。当时胡平给了我很好的「子弹」去同很多人辩论言论自由。这些基本价值,我以为是理所当然的,原来不是;我真的很难过,我以为这些是八十年代才要辩论的事,但今时今日我们在大学也好,整个社会也好,都要重新认识这些,这是一件多么骇人的事。

民主理念的启蒙 – 美丽岛事件(1979)

第二件事跟台湾有关,今天有很多从台湾来的朋友,谢谢你们,你们的历史对我影响非常之大。

先说一件事,当时大学有个讲座,绰号「大声公」的记者陆铿,带了一位由台湾来的外籍女士,在中文大学一个小地方演讲。这位女士叫艾莲达,她是美丽岛事件总指挥施明德的太太。当时我是学生,听她演讲,很惊诧,为什么呢?她身上穿戴丝带,更写了她的名字在丝带上,八十年代初的香港我们没有选举,没有遇上过这类政治人物。

她在台上讲民主,谈到某件事时,她身边的陆铿,突然大力拍打台面,然后二人突然吵起来。陆铿向她说,你说民主可以,但讲台独绝不容许,呯的一声便吵了起来;我身为学生,目瞪口呆,为何两位嘉宾突然吵架更扭作一团,我才知道台湾正值多事之秋,异见者跟政府抗争,但一触碰到独立问题,他们的民主运动阵营即时在我眼前分裂一次。

我即时回家寻找杂志细阅,当时“七十年代”等杂志有些文章讲台湾,为何艾莲达会跑来香港,原来是流亡。1979年,台湾发生了美丽岛事件,一群知识分子办了一报社叫美丽岛,其实是通过报社结社结党,只因当时不能组党,便利用报社聚集反对派;这些「党外人士」于世界人权日举办游行,集会游行过程中被攻击,那时都有「爱字头」的,他们遭「平头装」冲击,警察用大光灯照着他们,弄得现场气氛很紧张,然后警察放催泪弹驱散人群,大搜捕开始。这群人其中八位领袖,要面对军事法庭审讯。

[美丽岛事件审判]

有一张在军事法庭的相片影响我一生,相片中两位人士我特别深刻,一位是施明德,他站在中间,嘴角微微在笑;大家都知道这是军事法庭,政府准备判他死刑,他嘴角微弯,带着嘲笑面对法庭。

另一位令我最深印象的是黄信介,为何会深刻?他当时有一件大衣放在手臂上,很有知识分子的味道,我当时见到,连知识分子都要站在最前,生死关头,凛然面对审判,这张照片对我人生的影响很深。

其后因为美国与国际媒体的压力,最后施明德被判终身监禁,其他人判十二年,十五年等等,他们的辩护律师便是陈水扁这群人。在遥远的台湾发生了大事,正值我大学一年级,影响我很深。

民主理念的启蒙 – 香港前途问题

香港又发生什么事?由我1979年入读大学到毕业,就是整个中英谈判香港前途问题的日子,当时我们同学及学生会的朋友中间有辩论,那时学生会主要是民主回归派。

[1982年9月,英国首相戴卓尔夫人到访北京,与邓小平会面,谈香港问题]

时下年轻人不理解,为何你们接受民主回归要知道,当时根本没有空间去讨论自决,港独,连香港人参与中英谈判也不可以;以当时的时空而言,民主回归是较先进的想法。

当时纵使我是一个颇强烈的民族主义者,我既然带第一团交流团去中国,我有相当的民族主义,但要将一班人送给共产政权,我很不舒服,若他们会被逼害,为何就因为民族主义而要回归?

我思考民族主义有什么价值,它根本不是什么价值,民族主义在某些历史时空,可以跟某些价值结合,例如印度争取独立过程中,他们讲民主,人权,南非也是一样。但某些时候,民族主义可以抑压人类很多价值,例如你看潘霍华,他所处的德国,不是叫人爱国吗?整个教会也爱国,但抑压人类很重要的价值。

潘霍华说’我为我的国家的失败祈祷’,他祈祷自己的国家’PK’,希望自己的国家打败仗。在他的价值中,民族主义不是什么,有更高的指导原则,价值的原则。我当时为此事很挣扎,即使我很关心中国都好,为何我就要这样接受回归?

所以当时我在代表会,提出了一个议案,陈耀华也在场,当时他跟我一起做代表会。那议案是我跟他一起讨论的,我们的议案是什么呢?就是有些地方历史上曾经属于中国,不代表永远也属于中国。若按此逻辑,韩国岂非要回归中国?越南岂非要回归中国?有些地方大部分是华人,也不一定属于中国,若是如此,新加坡是否要回归中国?

我认为有关香港的前途问题,学生会不应该有既定立场,要咨询同学,甚至在大学里公投,由同学决定,这是我当时提出的议案。即使在大学的全民投票,我可能会支持民主回归,但是我觉得当时为什么不让同学参与表态?

议案最终被否决,但这不重要,最重要是当时我开始思考很多,民族主义究竟是什么?它究竟有什么意义?在人类不同历史阶段中,为什么我们要将爱国放在那么高的层次?这是我在大学生活里思考很多的问题。

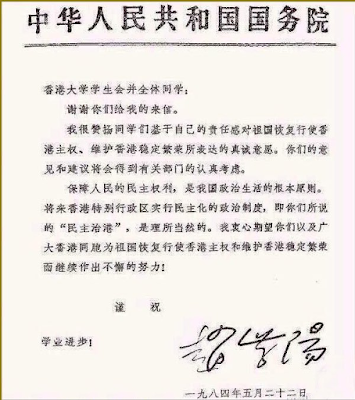

[1984年5月,总理赵紫阳回信港大学生会]

这封信是当时总理赵紫阳给港大同学的回信,他说什么?他说你们所说的「民主治港」是理所当然的。戴耀廷后来做了基本法咨询委员会的学生代表,说不定也受到这封信的感染。

两岸三地同一时间发生这些事情,令我人生开始找到自己的路向,这些就是我应该关心的问题。为了香港回归后人权自由得到保障,我们一定要争取民主,我觉得这就是我的使命,我一定要做这件事情,我将来要留在香港,也是为了这件事情,保障香港的人权自由不要受损,我们要争取普选。

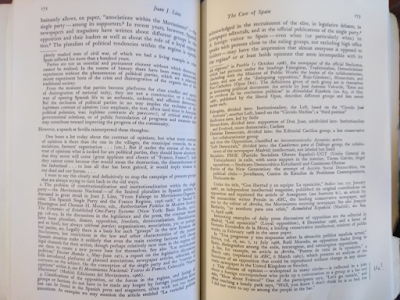

人生志业的启蒙–Juan J. Linz

我在社区工作了几年,也当过两个候选人的助选经理等等,最终我出国读书,去了耶鲁大学。初时我未很确定,具体将来做什么,有一个很大概的方向,但将来会做一个学者,还是从政呢?即研究是科学作为职业,还是政治作为职业呢?就是Max Weber问的这个问题,我的人生志业究竟做学术还是政治?我不知道,但当时在想,有很多政治家出身于耶鲁大学,就算我最后不做学术,我从这家学校出身,可能有助参选(众笑),所以选择了耶鲁大学。

在耶鲁一年之后,我就很确定我的方向,因为当时遇到一位教授,深深触动我。他名叫Juan J. Linz,他是一个西班牙人,研究西班牙的民主化,一个响当当的名字,而我觉得西班牙民主化进程是我的理想,我希望能在中国出现。

[Juan J. Linz]

西班牙经历过很惨烈的内战,最后在七十年代中期,西班牙人通过一个很和平的方式,成功民主化,当时建制内外的温和力量互动,大家把体制内很保守的人压下来,也把当时社会上很激进的,主要是共产党,也压下来,找到一条中间路向,将国家带向民主。

读中国历史,我们长年以来都在革命的怪圈里兜兜转转,不能摆脱,每次革命后,总换上另一个专制朝代,如何能走出这怪圈呢?

我想跟Juan Linz去研究民主化理论,特别是有关西班牙的民主化,才发现这位老师在研究民主化理论中,是手执牛耳,名满天下的几位学者之一。

Juan Linz有好几个很重要的贡献,其一是将不讨政体分类。我们现在叫很讨厌的政权作“极权”,“专制”等等,但他认为要很小心,极权(极权主义)和威权(威权主义)不同,政权分类要注意标准,有不同向度,看社会中的多元化程度,例如经济,社会,政治是否多元化,有没有一套固定的意识形态,领袖从什么渠道往上爬等等,他有很多不同的标准去量度。

为何要那么辛苦去做呢?他的研究指出,好些社会并非极权,只是威权社会,极权社会的例子,他认为正是纳粹德国,史太林统治下的苏联等,后来我跟他多番讨论后,他也认为毛泽东统治下的中国,也应算是极权社会,其他的都是威权。极权和威权很不一样,政权迈向民主时,成功的可能性,或民主化后会否倒台或走回头路,都有差别,所以一定要知道政权的起点,才知道怎样做才能成功民主化,不详细说了,可以讲一个学期的。

第二个贡献,就是他开课教授的过渡政权,谈民主理论,谈一些政权从专制走向民主的过程,他基本上觉得极权社会不能走到民主。但值得一提的是,一个如此有名的学者,在我去读书的时期1988年,完全没有察觉东欧共产主义政权会于明年瓦解,未预计会有“苏东波”,即苏联同东欧的风波,即使这么大学问的学者当时也不察觉,觉得共产政权不会倒。

1989年11月,捷克天鹅绒革命,1989年底,东欧波兰,匈牙利,东德,保加利亚,捷克及罗马尼亚共产政权相继倒台,苏联随后亦分裂瓦解。

有时我很同情我的师兄师姐,在我们学系,平均需要十年时间完成一个博士学位,师兄师姐的论文可能已经写到尾段,解释为何这些政权如此稳定(众笑),差不多要交论文时它倒下了!(众笑)

当头棒喝,原来你是不知道的!就像贼人半夜潜入你房子,你是不知道的,当政权强势时,就连顶尖学者都看不透。所以他后来苦思,本来以「极权「和」专制」划分,认为极权不会倒下,不会转向民主化,但结果并非如此,就像波兰,匈牙利,捷克,苏联也变。后来他再研究,发现极权社会经过一个自由化过程,已经不算极权社会,而是后极权社会(post-totalitarianism),譬如你看匈牙利,未崩溃之前,经济上已经非常自由化;波兰的农村从来是合作社为主,经济命脉不是国家控制,而且教会长期存在,90%波兰人是天主教徒,所以慢慢重新认识多一点,分类会多一点,想得更复杂。

他有另一课讲民主的条件,从专制稳定地过渡到民主,需要一些条件,这些条件不只能帮助其过渡,还能帮助民主体制建立后不会崩溃,就算最后有民主的话仍然要深化民主。

他提出五种条件,第一是公民社会,第二是法治,第三是政治社会,基本上就是要有反对党出现,再说就是市场,最后是行政有效而廉洁的单位。如果你具备这些条件,就能够很顺利地民主化;但若然社会里的这些条件很薄弱的话,就算来一场革命,建立了民主体制,也很容易倒下,会崩溃所以有时候你觉得自己并不是在做一些有关民主的事情,但只要你向着这些条件去做,你在铺垫民主的基础。

Juan Linz的着作十分苦涩,他矮矮胖胖,上课时会拿着两叠书,很多都是硬皮封面,三十本书放在桌子上,从来不让学生帮助他。课堂中谈到例如德国,他就会拿起一本书,朗读内容,读德文,大家不知道他在说什么(众笑),我们互相对望又觉得颇有趣。我们觉得Juan Linz是一部会走路的百科全书,他在哥伦比亚大学读书的时候,写论文用了十年时间也还未写完,已经写了八百页纸,他的老师是Seymour Martin Lipset,美国的政治社会学之父,他觉得很不耐烦,对他说:“你的论文够了!不能再写下去了!”就把它抢走,让同学帮他整理过后就递交了(众笑),成为了哥伦比亚大学最长的博士论文,有八百页,所以他经常批评我的论文只有四百页(众笑)。

这个人写文章很麻烦,由于他的文章太冗长太唠叨,很多书出版不了,期刊刊登不了,只好将大部分文字压缩在注释,一页纸正文只有三,四行或四,五行,其他就是注释(众笑),大部分内容要在字型十号的注释里读(众笑)。我们作为他学生,情况较好,他会把文章派给我们,可以直接读。

Juan Linz的著作特色,一页中,正文只占数行,其余皆注释。

他很多文章没有刊登,但大家都知道他很有学问。耶鲁大学有一些活动会叫教授坐下来,一路吃三文治一路分享他为什么会成为学者,我很记得那次分享,他拿出一本小书,对同学说:我一生人就是写了这本书,大家都清楚我写了很多文章,但最终未能出版,耶鲁大学也给予他最高地位的教授头衔。

耶鲁大学最高地位的教授是Sterling教授,他就是Sterling教授,他说我就只写了这本书,这种事情在中文大学,香港大学都不会发生,这个人一定拿不到终身教席(众笑);上帝也拿不到,上帝也只写了一本圣经(众笑)。

他就是拿着这本书跟同学说:你们要用心做好你觉得有意义的事,写你觉得有价值的文章不需理会太多,我一生就是这样。

到了他晚年,他的合作伙伴才整理,删节他的文章,投稿到期刊刊登;他过世之后,我们学生把他的文章结集,出版了一系列书籍,都是我们上课读的文章在美国学界,你可以接受这么一个人,大家都公认他有学问,即使他看起来很少著作在期刊或顶尖期刊中刊登过,也可以成为顶级教授,令我印象很深刻。

谈他学问的厉害,还要讲Rethinking Military Politics (Alfred Stepan著)这本书,此书是他的合作伙伴所写,当时他到巴西访问一个军头,那位军头是将巴西民主化的军政府首领;他问对方为什么会放权,军头说,是因为我读了Juan Linz的文章,所以觉得巴西这样专制下去没有前途,他的文章可以影响现实政治。

你觉很奇怪吗?今时今日,梁振英,林郑月娥,应该不会读我们的文章(众笑),何况习近平。但因为巴西军政府取得权力后,钱多资源多,要发展现代军备时,发现要用电脑控制飞弹,他们不懂,所以聘请很多大学生,结果巴西军队成为全巴西政府官员学历最高的部门,吸引很多知识分子加入,知识分子会读这些文章;军头有机会接触到,后来就觉得,我只要安守本分做个军人就行,会受到尊重,为什么要与如如秘密警察去争权?这群比较开明的军头,最后放权,有如此一个背景。你看,Juan Linz可以影响现实政治。

我们作为他的学生,特别感谢他,不只因他有丰富的学问,可以影响现实政治,他很珍惜我们每位学生,深刻地影响我们。刚刚谈到,上课时他不让我们碰他的书,他讲课其实颇沉闷,很重德国口音;他讲课经常超时,下课后还要继续讲半个小时,有些同学赶着下一课,投诉每次都听不到他最后半小时的讲课,很不公平。美国人时常说:这不公平,对吧?他说没有问题,我以后提早半个小时上课(众笑),然后他真的提早半个小时讲课;到下课钟声响起,他又继续多讲半个小时(众笑),那些同学始终听不到最后半小时的课。

每次讲课后,门外总会有一群博士生等候他,跟他一起吃饭,吃饭时讨论博士论文。他晚年时曾经来亚洲出席会议,特地来香港和澳门一星期,当时我正在写博士论文,正处于一个很低潮的时候,他特意前来香港澳门,我带他和他妻子游玩,每天早餐,午餐,下午茶,晚餐,他都和我讨论论文,其他时间带他们去游玩。在耶鲁时,我们在他家中讨论文章,讨论设计问卷的时候,他的妻子都会为我们准备早餐,午餐,茶点,有一天,我在他家中吃了三餐。

Juan Linz没有子女,视我们如己出,这位老师成为我的榜样。一个人认真做学问,好好地关心学生,是会有影响力的,这是一件很有意义的事情,他影响了我的人生志业。

我作了选择,我要成为一个学者,希望好好地参与社会,影响社会。

当然还有其他老师,Deborah Davis是中国研究的专家,我的论文导师,她对我的人生影响也很大,给我很多支持,因为时间有限,就不详细介绍了。

[1989年六四镇压后数年,是香港人移民高峰期。]

我学成归来是1992年,正值香港移民潮最高峰.1992,1993年,数以十万计香港人移民离开,我逆流回来,抵港飞机乘客较少,离港飞机上的人较多。

我觉得自己路向很清楚,有重要的事情要做。第一是中国问题,我阅读了很多,学习了很多,有关民主需要的社会基础,我需要为中国民主化做事.Juan Linz所言的民主社会五项基础当中,我作为社会学家,加上过往工作经验,认为自己最胜任的,就是公民社会。

所以,我决心用一生的力量,在中国内,只谈「公民社会」四个字,令人明白什么是「公民社会」,它有什么意义,二,三十年只做一件事,在中国谈“公民社会”。结果,我在中国用了二十年时间,从研究到培训NGO,出版刊物,成立基金会,或让基金会拨款给NGO,最后觉得需要有良好的政策环境,开始同政府合作等等。

目标是长远的中国民主化,我觉得那一天不会这么快到来,我只是在铺垫基础。香港又能做什么呢?

如果以民主化五个社会条件来说,香港完全,充分地具备民主化的条件,没有一个国家地区在民主化前像香港一样,已经有活跃的公民社会,有法治,有反对党的存在,公务员相当有效率,廉洁,已经有市场,已具备很多条件,没有一个西方国家在民主化时,无论是二百年前,三百年前,或一百年前都没有,所以有人说香港没有足够条件,不够成熟,废话,这些人不用理会,胡说八道。历史上没有社会,国家在民主化前,像我们具备充足条件。

所以我们要做的,当然希望香港能够争取到普选,但大部分时间我都在中国,下班后便坐火车到深圳,接着跳上和谐号第五卡餐卡,不管什么车票,点一杯很贵很难喝的咖啡,一定会有座位;然后到广州的大学讲课,或到NGO开会,但每逢香港有政改,我都回来参与,平日写文章解释为何需要民主。

这是我人生的志业:在中国,铺垫民主化社会的基础;在香港,争取双普选。

思考民主的社会基础之时,民主在美国(Alexis de Tocqueville,1805-1859)这本书对我影响很大。这本书谈美国最初期的民主运动,为何这么成功,不限于选举制度,他说是源于’心灵的习惯’,是因为人心灵的习惯;他所说的是民风,大家不会自私,因为当时很受清教徒影响,会重视公共利益,他们生活简朴,走中庸之道。

书亦提到,很多人会先参加社团,才会再去参与政治,所以民主在美国对于走公民社会路线的人有很深影响。

另一个人是Habermas,他谈「公共领域」,指出十七,十八世纪民主思潮出现,着眼点不只选举政治。首先,社会出现了一些空间,让人理性对话,这些空间是什么呢?他所说 的是英国的咖啡馆,法国巴黎的沙龙,德国的桌子社会,他所说的是当时的报纸,那时报纸主要收集经济资讯;慢慢通过这些渠道,当时的中产阶级,主要是商人们,开始 讨论政治。你要征税,但不给予普选权,为何我要缴税?于是他们就在报章讨论。还有文学杂志,当你讨论文学时,同时在进行社会批判.Habermas认为这些空间全部都是民主的基础,通过这些空间才有力量去争取民主,这理论告诉我,建立社会基础时,公共领域对公民社会很重要。

民运策略的启蒙 – 曼德拉的灵活与胸襟

从争取普选的策略而言,曼德拉对我有很深影响,他亦是一位我很尊敬,觉得很伟大的政治人物。曼德拉的传记漫步到自由陪伴我很长时间, – 晚读一点,甚至舍不得读完这本书,因为一直在曼德拉身上学到很多。

他争取民主经历过很多不同阶段,首先是公民抗命,他一开始便策划公民抗命,为什么同一个国家内,黑人去白人区要带护照?把护照烧了,犯法就犯法,拘捕我吧!他公民抗命,但最终发现公民抗命没有成效,很「左胶」,无功而还。特别是因为发生了大屠杀事件,那些被屠杀,中枪的人,都是后背中枪,表示他们正在逃走,正在离开,妇孺同样被开枪射杀,所以不要再讲和平手段,开始勇武抗争。

曼德拉学习游击队知识,制造炸弹,炸毁政府设施等等;他因勇武抗争而被捕,入狱二十多年,外面的战友继续抗争当曼德拉坐牢二十多年后,他发觉我们不能消灭政府,政府也未能消灭我们,整个社会非常虚耗,是否可以尝试另一个方式曼德拉尝试第三种手段:对话。

曼德拉一个人写信给政府提出对话,当时他很小心,因为他的同伴也不赞成,所以他趁自己单独囚禁的时候写了一封信他当时的想法就是:我要尝试可否打开这条路,如果最终这条路走不通,失败的话,我的同伴可以怪责我,说我监禁时间太长,发疯了。他为自己的同伴设想,想好对策攻击自己,铺垫后路。

曼德拉说,没错,我们作为领袖,必须有时走在群众前面,自信地引领一个正确方向,他有详细的考量,最后成功打开对话之门,成功将南非用一个和平方法民主化,但如果他没有经历过之前的公民抗命,甚至没有经历过勇武抗争,你猜想他在谈判时,有没有道德力量,不受人质疑?如果没有试过坐牢,谁人有道德力量?黄浩铭,你入狱次数最多,将来靠你了。(众笑)

[囚禁27年后,曼德拉1990年2月获释,步出监狱]

一切需要时间,不能说因为曼德拉以对话成功,所以我们只能用对话才能解决问题,有时候需要经历一个过程,特别包括白人政权也开始觉得很疲倦,社会付出了很大的管治代价,才醒悟过来,最后大家愿意坐下。

若你问我,我最希望见到他朝中国和香港,循此路向民主化,就是进行对话。我连中联办也走进去,因为我觉得只要有对话机会,我也愿意对话。直至2012年,我才觉得对话之路已走到尽头,我私下每个月接待很多从北京来的所谓「中间人」,一些朋友在场,也知道我如何会晤,中联办组团去跟北京的智囊开会,我是团长,我与中联办关系可以如此紧密,我可以走进去他们当中,那算什么。

到2012年底,在我的认知上,知道中央政府不会给我们「真普选」;我觉得一定要想办法,但想不到,又觉得如果什么都不做,机会是零,只会有一群愤怒的年轻人与政府大对决,鱼蛋革命只会提早发生,大规模流血,但不会有真正民主化结果。

[2014年9月28日,香港,雨伞运动爆发]

可否作最后努力?但我想不到,谁知道,这个傻人戴耀廷,发表了一篇文章,提出「占领中环」的想法,我觉得只有5%机会成功,95%机会不会成功,他也记得我说过这句话:只是在0与5之间,但即使只有5%,我也会全力以赴。但我觉得失败机会很高,因为主要问题是中国大局的问题,是习近平的问题。虽然只有5%机会,正确的事为何不全力以赴?所以我要付诸实行。我不是不愿意对话,已经去到尽头的话,就要尝试其他方法;想要尝试这个方法,也不一定代表只能用这个方法,我觉得最重要是因时制宜,要走到彼岸。

民运策略的启蒙 – 公民抗命

经历雨伞运动之后,很多人问,究竟公民抗命可否继续下去,在香港是否真的可行?为什么要公民抗命?为什么当戴耀庭提出占领中环,我这么快表示可以一齐做?

因为我一直都阅读这方面的作品,了解历史上不同的人如何实行公民抗命。当然最早就是Henry David Thoreau,他当时反对美国一个不公义的战争,与墨西哥开战,扩大奴隶制度,他觉得这件事不正确,但个人又有什么办法对抗政府?结果,他只做了一件简单的事,他违反一条法律,那条法律与战争无关,他不缴交投票税,自愿被抓入牢,虽然只是一两天,但引起了社会争议,引发了讨论。为什么一个知识分子,一位绅士要坐牢,引发了大家讨论为什么要这么做?为什么奴隶制度不公义?为什么不应该开战?

从他公民抗命的事件中可以看到,第一,他触犯法律,但目的是要争取公义,不是为个人利益,跟一般犯罪不同;第二,他非暴力,第三,要承受刑责坐牢;第四,这一种形式的违反法律,目的是不想破坏法治,他必须要合乎比例,你不可以因为你家附近水渠爆裂而去占领中环,虽则也是公共利益,但不合比例,所以实行公民抗命要考虑很多条件。

另一个影响我很深的人,当然是甘地,甘地的公民抗命其中一个很重要行动,就是采盐的长征。起初没有人理会他,只有几个人。当时的盐是官盐,全部由官方采盐,制盐,卖盐,他们认为盐太贵,盐能从大海采到,为什么我们要交税?买贵盐?当时甘地就想到,如果人学懂在最微细的事情上争取自己权利,他才懂得去想更大的权利,例如民主,独立等问题,所以他开始带领人们走向海边去采盐。

[甘地的公民抗命]

起初殖民地政府不管他,因为只有几个人,但越来越多人加入,结果数以千计的人跟随他;政府开始紧张,把甘地抓入牢;另一个人,是女诗人奈都夫人,她带了二千五百人去海边继续采盐警察早已站好等候他们,每个警察手上有一根镶了金属的棍;抗争者很安静地,慢慢走过去,警察开始挥棍殴打,后排的人听着前排人肋骨爆裂的声音,「咔咔」作响,流很多血,抗争者倒下之后,义工把伤者移到一旁,另一群人帮他们包扎,另一排抗争者随即迎上去,他们没有头盔,就是通过这样一个被殴打的过程,才能显示非暴力的力量;他们并非要引发冲突,而是透过此过程,争取社会理解他们所为何事,突显政权的暴力,所以他们宁愿不做任何防卫,走过去挨打。

甘地的「非暴力」跟曼德拉不同,他原则上就已要求非暴力,因为他的宗教信仰,相信没有人在这世界上可以掌握绝对真理。以为自己掌握绝对真理的人就会使用暴力。宗教就是这样,要圣战,无论基督教,天主教或伊斯兰教,都认为自己的神才是真神,就可以杀异教徒。我们人类不能掌握绝对真理,读读乌纳穆诺吧,我们知道的东西很少,既然我们不知道绝对真理,就不要用暴力,将我们的一套加诸其他人身上。所以甘地是一个坚定从原则出发的非暴力主义者。

[马丁路德金]

第三个当然是马丁路德金,他念毕博士后,本来可以在美国北部一个中产阶级教会工作,但他宁愿选择回去自己南部那里做牧师,因为他觉得有一个很重要的召唤,呼召他一定要回去。

他第一个行动就是对抗种族主义的“杯葛巴士”抗争,当时一个黑人女乘客Rosa Parks在一架满座的巴士上,拒绝让座给一个白人男人,当时的法律是白人优先。她不肯让坐,结果被捕,接着马丁路德金带领一场运动,杯葛巴士,就是宁愿走路,以后不坐巴士,直至改变歧视的法规。

[Rosa Parks不肯让座后被捕]

他们坚持走路一点不容易,有些人要走十多二十公里上班,不是走一天,坚持了三百七十多天。部分人有车,会接载人一起上班,警察就针对那些车发告票,说你超速,若搭顺风车的乘客多,又发告票。

几百天的抗争,马丁路德金当然受到批评。谁人受影响?都是黑人,穷人嘛,他们是司机,「阻人搵食,就如杀人父母!」。「阻人搵食」这些用语我们应该很熟悉。阻人搵食!你害苦低下阶层!连黑人都骂他。

[杯葛巴士行动,持续三百多天]

我最记得马丁路德金说,他从教会里收到一封信或名信片,是教友写给他的。那教友说,牧师牧师,马丁路德金牧师,快要圣诞了,我们不要搞事了,为什么我们不能和和谐谐地过圣诞呢?他说,究竟我们现在有什么问题呢?我们黑人以前是奴隶,现在有人身安全,我们很自由,只不过不能投票而已。

当年的黑人,每次登记做选民时,总被人问一堆问题,不懂答就被「DQ」(取消资格),不能成为选民;什么问题呢例如最高法院那五位法官是什么名字?你说出来,说不出来就「DQ」。

那教友说,算了吧,只是没有这部分而已,其实我们活得很好,为什么你要令社会那么分裂呢总之一切是你们的错,弄得社会分裂;教友还说,如果上帝真的要黑人白人平等,上帝就会把所有人都造成白色,或所有人都造成黑色,上帝造黑人白人就是要他们不一样,就是要他们不平等。

在五十年代那时代,他们觉得生活很不错,为什么你要制造混乱?我们六十年后回看,他们只是在争取一些很基本的权利,但也可以被时代误解。马丁路德金也说,那些最有才能的牧师,全部站在他的对立面,只有一些较年轻的牧师支持他。马丁路德金问,什么才是真正和谐呢?只有公义的制度才能保障长远的和谐,如果没有公义制度,和谐是假的。

在我们还未占中之前,马丁路德金很多话早令我知道,周融的出现不是偶然(众笑),亦早有心理准备他要说些什么。

今时今日,很多人觉得你们这些「左胶」东西试过了,不行的。马丁路德金在美国民主政权下争取公民抗命才可以成功,甘地当时面对是英国殖民地,英国是民主国家,所以公民抗命能成功,其他地方怎么可能呢?

很多学者研究了过往这四十多年世界各地政体的民主化进程,接近七成政体的民主化,都是通过和平手段达成的,包括革命,很多革命不是如大家想像的法国大革命,跟政府大打一场,我们没有刀没有枪没有坦克车,怎么可能?很多时是因为民众很和平,反而令军队及警察在开枪那一刹,手软,心软,接着自己分裂,军队分裂,警察分裂,在这样的情况下,政府就必须倒台。

[1989年,捷克革命,共产政权倒台,民众和平示威,没流一滴血,故称「天鹅绒革命」]

所以无论是用哪一条途径民主化,甚至革命,其实过去四十年里,极少暴力方式的革命,特别在香港的处境中,你即使革了命,然后解放军来接管而已,现在解放军也好像已在用我们的土地了,在边境里,又在我们西九地下经过。我觉得抗争只能用和平的方法才能够持续地做。

中国要怎样才会达到民主?我真的不知道。我昨天才跟一个朋友说,在晚清时期,所有温和的改革派,最后都没有好下场,都变了革命派。中国最后要走向何方,我心里当然不希望看见革命,谁希望看见流血呢?朱耀明牧师以前常跟我说,真的要革命,但到了雨伞运动时,他每天都含着眼泪,害怕有一个学生受伤或死亡,我们都是这样的心怀,我们不想看到。所以,能够用和平的方法,我们都会坚守到最后一分。

等待启蒙:中国专制的社会基础

我将要离开中大校园,也要告别廿多年的教书生涯。因为离开,要收拾书本,收拾书本的过程挺特别,是一个「断舍离」的过程。突然之间要问问自己,究竟我有什么问题日后还会关心?有什么问题我不会再研究?这是一个很好的过程,敦促自己把价值排列。我发觉现在还剩下很少书,都属将来继续等待启蒙的书。

我会继续思考的问题,都是中国的问题,因为香港前途摆脱不了中国,中国的前途会影响我们。

我要思考的问题是,为何中国数千年来,还是一个专制社会?为什么还在持续?为什么改革开放后,现在倒行逆施走回头路?它的社会基础是什么?我们有没有办法打破这个怪圈呢?

要想的问题也包括,为什么我们长久以来,不能够产生一个公民社会?我们的公共领域,可以让公民自由连结,甚至有行动去抗争,这个我没有办法很详细地说,只能说,我们晚清的时候,有些已经很接近十七,十八世纪欧洲,我们那时候已经有些报纸,譬如“七十二行商报”。

我专程带了一个硕士生走到中山大学,在一个很潮湿的房间里找报纸。我想看一看那些晚清的商人报纸,有没有讨论政治,最后我真的找到一段晚清时段的报纸,湿漉漉,很潮湿,我觉得做了一件人生很重要的事,就是立刻付了一笔钱,做胶片,保护那叠报纸。那时其实有很多讨论民主的文章,甚至讨论独立,在当时的商人圈子之间发生。

当时中国很多茶馆,酒楼,都会贴出「不谈政事」标句,即是代表有很多人在争论政治,有如一个公共领域。我听过一位学者说,其实中国的妓院也是公共领域,青楼妓院中有很多文人雅士讨论政治的。我期待他发表文章,告诉我中国的青楼妓院是否公共领域,可惜一直都看不到这篇文章(众笑),可能文人自己骗自己(众笑) ,给自己理由去喝酒而已。

对不起各位同学,在我办公室门口,你将会见到很多书我将扔出来,但不会包括这些题材,因为我还要读。

第二个问题就是,中国能不能产生一个独立的知识分子群体?我们的知识分子是什么面貌呢?今时今日我在中国见到那么多学者,甚至香港一些学者亦如是,我们整个传统是「学而优则仕」,读书人觉得自己最高境界就是行走尚书房,在翰林院教皇帝读书,要做国师,我们太多这些国师学者。

为何我们不能产生一个独立的知识分子群,成为社会良心,用我们的知识,去批判我们社会的不良现象,以至批判权力呢?这些问题都是我要思考的问题。

第三个我要讨论要思考的问题就是有关专制人格的问题,即是,究竟是否「有怎样的人民就有怎样的政府?」二次大战期间,有一批德国学者流亡海外,成立了法兰克福学派,他们很共通的问题就是:!?为什么我们一个这么理性的社会,这是德国啊我们出康德的我们的音乐可以很沉重的,为什么出了一个希特拉竟然有那么多人,疯狂地追随他?我们要思考这个问题。

[汉娜阿伦特]

悲剧为何出现?不单只是因为那几个领䄂,而是整个社会的人,自己人民的质素,出现一些很根本的问题。大家可能都读过“罪恶的平庸性”(邪恶的平庸,汉娜阿伦特)这本书写的是二战后一场审讯,犯人是一位纳粹德国高官,屠杀很多犹太人;?大家引颈以待,想像会见到一个大魔头出现结果如何这个人,木讷,害羞,一个技术官僚模样的人;他说来说去,就讲我做的事皆合法,我只是跟从上级指令。

[柏林犹太博物馆]

我们现在中国,就在建立什么「以法治国」,经常提醒我们香港「以法治港」,但是那所谓的「法」,是一个什么法?是不是就是「法治」那一个法?法律不只是让政府控制社会,如果要法治我讲法治,一定是人民可以通过法律制衡政府,这种平衡状况才是法治,否则只是法治,无论是中国或香港,清清楚楚,现在我们走向法治。

接着很多香港人就说,与我无关,我跟法律做事,所以我就「DQ」他们,又说这些不关我事,不是我决定的,我交给了其他人决定。整个德国那么大的悲剧,很多人都用同样理由,逃避了自己良心的抉择。

Erich Fromm写了一本书“逃避自由”(Escape From Freedom),我告诉学生,如果你要我介绍十本书,一定会有这本。他要问的问题就是我刚才的问题,为何德国人会落得如此?最基本的原因是因为人失去了安全感,当有些人失去安全感,他会连自由也不要,宁愿跟从一个很伟大的人,不思考,也要跟随他。

Erich Fromm追溯为什么德国的人会失去安全感,他说有两种力量,一个力量是资本主义的兴起,人从农业社会走到工业社会,越来越原子化,没有了一个群体,越来越无助;第二就是基督教的兴起,从天主教转到基督教时,每个人都要单独面对上帝,要因信称义,要自己跟上帝交代,很多人开始很紧张,很缺乏安全感他说这两大因素,政治经济以及宗教因素,令人跌进一个很无助或孤独的处境中,没有安全感,人没有安全感的话就会放弃自由。今天你看见整个西方世界,因为恐布主义问题,没有了安全感;它会立很多法律去控制自由,邪教法都立了,以往在西方难以想像,当人失去安全感时,就会如此。

我自己经常思考,乱世中为何会出这些枭雄呢?无论是政府或民间,都是因为人失去了安全感,如何处理这个安全感的问题,是我们要思考的东西。你可能会问,我要思考这些中国问题,老实说要去到什么日子,我们才会见到中国出现民主,我真的不知道。

遥遥长路,有时真的觉得前路茫茫,灯有时会暗淡。暗夜里,可以怎样?我想只能看星。

送给中大学生:梵谷与老师的一段对话

我大学二年级时读了“梵谷传”,对我影响很深。大家都知道我喜欢绘画,梵谷跟当时一群印象派的人,正在做一件很革命性的事。

中世纪的时候,画一幅画,画人像,不可以像真,因为圣经说不可造偶像,所以画人不敢像真,画圣母玛利亚,圣子都是一片暗黑,不敢画得有血有肉。文艺复兴之后,大家才会歌颂人的肉体,说Humanity(人性),所以我们看到很多很写实的画作出现,但写实的画长时间成为主流,也走到了尽头。

去到梵谷的时代,他们尝试一个新开始,他们不只要描写准确的形体,也要那种感觉,谈光,影,要将内心的感觉投射出来你不开心,树会晃动。你忧郁时,天空泛紫;你激情时,草可以是橙色他们很划时代,但完全被时代误解,人们觉得,你好像草稿也未画好,拿来干什么?

画家塞尚的苹果,大家知道今天很值钱,拍卖价以亿计;他卖画时,那些画商做什么他说我不要四个苹果我要三个,就拿起刀子一挥,切去一个,要侮辱他梵谷的画,一生只卖过一幅,应该就是画葡萄园那一幅;他所有的画,其实是他弟弟悄悄地买,然后告诉他有人买,以支持,鼓励他。他们一生都在孤独地走一条后人觉得很欣赏的路。

梵谷一开始不是画家,他初时在画廊卖画,发现这个工作很苦,为什么?他发现,最美的画通常没人买,最丑,最俗气那些却是最早被人买走,所以他。后来不想再做这个工作这段引述他:

「要求现世的顺利,一个人就要首先心死,人生在世不仅在于求乐,不仅在于坦白做人,他应该悟解人类的重大意义,争取自身的尊严,而且超越人人要混日子都必须敷衍的那一套庸俗陋习。」

他不想再这样混日子,接着他如何?他继承父业,读神学做牧师,谂完之后他到比利时当牧师。梵谷走到矿坑之中,走到最穷的地方传福音,每天回家,他的衣服差不多都没有了,因为他看到那些人如此贫穷,他说如果我真的相信耶稣的一套,我怎么可以目睹苦难,仍然穿得那么漂亮?每一次在街上看到穷人,他就会把衣服脱下来送人;那些「污糟邋遢」的人根本不会去教堂,他就走到矿坑那里主持崇拜结果差会说,你这样不行,破坏了我们的礼仪,所以谴责他,不承认他所做的圣餐合乎教会规范。

他非常失望,对整个教会非常失望,写了一段很痛心的说话:

「于是突然之间,他发现了一件自己久已明白的事了,这一切上帝长上帝短的讨论,全是幼稚的逃避现实,全是一个惊恐而寂寞的凡人,在冰冷,黑暗而永恒的夜里窃语的谎言。上帝并不存在,简单一句话,上帝并不存在,有的只是混乱,悲惨,痛苦,残酷,磨人,盲目无尽无止的混乱」。

梵谷作为一个牧师,信仰可以跌到这样的低点。接着他如何?他把整个生命投进绘画中,他受的画派影响,第一个是日本的浮世绘,浮世绘的颜色影响他很深。另一个,就是所谓巴比松学派这画派,巴比松画派的画,内容很敬虔,他们歌颂劳动者,歌颂大地,歌颂上帝的创造物。所以梵谷的画作,是另一个救赎的过程,有上帝还是没有上帝呢,他好像很失望,但他在绘画中又寻回上帝。

梵谷说过,对他来说,空白的画布就像空虚的人生向他嘲笑。你看他的画,很厚的,好像在攻击画布,因为他觉得白色的画布是空虚的人生,所以他要填满,他说他要将大自然的节奏,其实就是上帝,要表现出来。他最后在绘画中救赎了自己。

他在年轻时有一段对话,我要送给在座每一位大学同学。他年轻读神学时,有一次很累了,他和他老师就在住处附近的郊外散步。这段对话发生在一个坟前。那是伦勃朗的坟,如果你去荷兰,看他的画守夜,很有名的画。今时今日大家觉得伦勃朗的画很有名,但当时又如何?

这段说话我送给在座同学。

老师说:这个人死得又贫困又羞辱。

梵谷:可是他死时不忧伤。

老师:不错,其实他已经充分地表现了自己,而且亦知道自己作品的真正价值,当时其实只有一个人知道。

梵谷:那么说是不是只要他自己明白就能满意呢如果他弄错了呢?

老师:别人觉得如何其实毫无关系,伦布兰特可是要画下去。他画得好坏都无所谓,只有艺术才能使他做一个完整的人,他已经达到他所了解的自己生命的目的,就不虚此生。

梵谷:可是老师,一个年轻人又怎会知道自己的选择是正确?

老师:没有东西是永远把握得住的,只要有勇气和力量,去做自认为正确的事情也就够了,也许结果是错了,可是你至少总算做过了,我们必须依照自己理性的最高指示做下去,至于最终的价值,那只有等上帝去评断,每个人都有完整的自我,都有自己的特性,如果能顺性去做,那么无论做什么,结果总会是完满的。

这是我送给同学最后的话,我希望你们能够顺性去为这个世界创造真善美,我希望你们不虚此生。谢谢你们。

(全场起立鼓掌)

from https://chinadigitaltimes.net/chinese/2018/11/%e9%99%88%e5%bb%ba%e6%b0%91%ef%bc%9a%e6%af%8b%e5%bf%98%e7%87%83%e7%81%af%e4%ba%ba-%e5%90%91%e5%90%af%e8%92%99%e8%80%85%e8%87%b4%e6%95%ac/