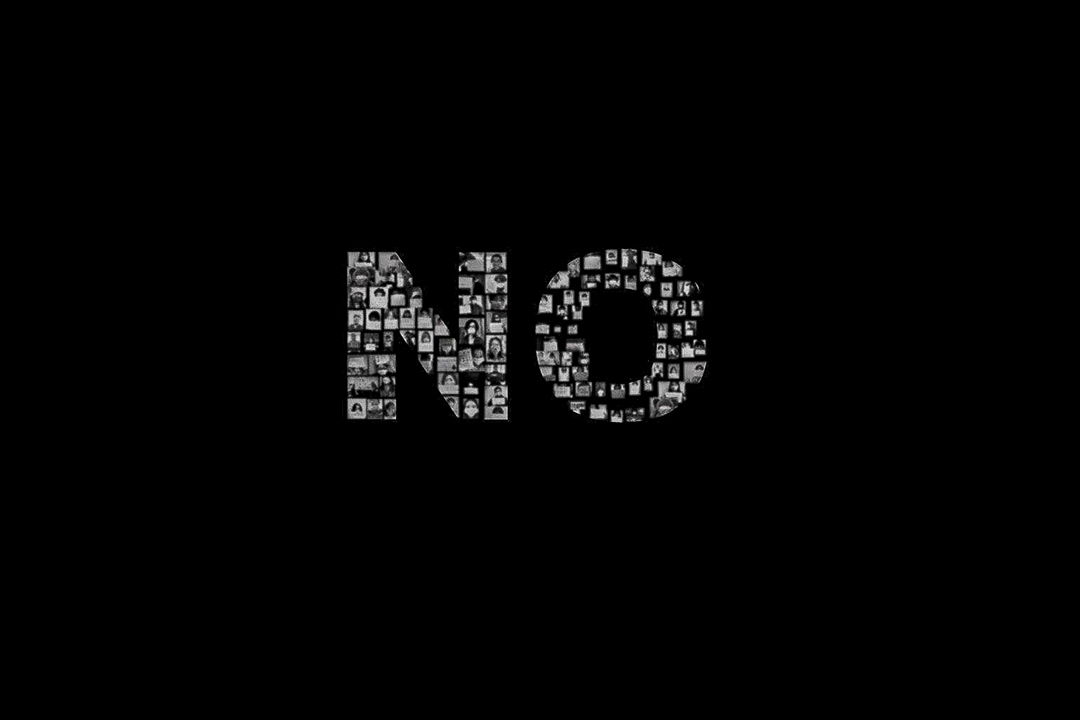

“我要言论自由”抗议运动中的部分照片。图:受访者提供

2月6日晚上11点,阿果和朋友在线上玩狼人杀,“预言家”发言时,突然说了一句:“为武汉受难的同胞默哀8秒钟。”直到退出游戏,阿果才知道——被训诫的“吹哨人”李文亮医生刚刚不治去世了。

阿果23岁,最好的朋友都是在网上认识的,他们以一个摇滚乐队乐迷微信群为阵地。这个群有着鲜明的“反叛”色彩,平日除了聊音乐,也讨论公共事务,女权运动、计划生育政策、香港反修例运动,聊到炸群,又会在半小时内快速重组。

当晚,朋友们正在群里对李文亮的死亡表达悲伤和愤怒,李文亮的死讯却突然变得扑朔迷离起来。《中国新闻周刊》当晚11点56分发出即时新闻,指李文亮仍在抢救中,而一个小时之前,《人民日报》等官方媒体已经在微博确认了李文亮的死亡。一时之间,数以万千的中国网民都在求证:李文亮究竟已经去世、还是正在抢救?

“人已经死了,为了平民愤,又送进ICU。”一向激进的猫子在群里说。彼时,群里的活跃分子们已确认“要制造点浪花,不能就这么算了”。有人提议在口罩上写字,李文亮被迫在训诫书上写下了“能”和“明白”,他们要在口罩上写“不能,不明白”来悼念他。

阿果记得,只有一个人提出反对,他说:李文亮是否已经去世还不清楚,就算他死了,也不应该做这样的行动,有消费死者的嫌疑。猫子记得,那个人还说,为了平息民愤而对李文亮进行“表演式”抢救是很不人道,但若不是他们这么愤怒,政府也不会这么做。

“李医生的死,根本的原因是这个国家出了问题。”多默回应道。相比多默,群里其他人对反对者的回应就没那么客气了,后者被骂急了,连续刷了五、六条消息:有本事你们上街啊?你们敢上街吗?我明天上街,有没有人敢和我一起去?

如今回看,群里的一些成员认为,可能是密集出现的“上街”引起了网警关注,才有了后来的集体“喝茶”。尽管发言者已被群主踢出,但他恼羞之下提出的问题——“你们敢上街吗”则变成了一个不时浮现、难以面对的困境——对它的理解,成为行动者之间最重要的分歧。

母亲和他共同举起“言论自由”,由父亲拍照

23岁的猫子是从乐迷微信群得知李文亮死讯的,尽管他家就在武汉汉口,距离李文亮所在的武汉中心医院只有几公里远。

“中心医院离我家很近,是我从小到大一直会经过的地方,他就在那里去世了。这样的事发生在你身边时,你唯一的判断是,感觉很不舒服,应该做点什么。”

武汉封城之后,猫子一直待在家里,看书、打游戏、跟女朋友打电话、煲汤,也看到大量的病人求助信息。尽管身处疫情的起始点,但这座城市究竟有多少病人,他并不比外界知道得更多。

母亲有很多朋友都确诊了,她会在饭桌上分享一些新闻上没有的消息,几乎都是坏消息。他有一个阿姨出现了症状,迟迟未能确诊,绝望之中向他母亲倾诉:“就这样让我去死吧。”猫子听到语音,难受了很久。

家里找不到纸笔,猫子临时用一支毛笔,在餐巾纸上写下口号,举在手上,请母亲给他拍照。最后的照片,是母亲和他各自戴着口罩,共同举起“言论自由”,由父亲拍摄而成。

母亲的加入让猫子有些意外:“如果是一个政治异见者被官方抓捕,我妈可能不会觉得有什么,但李文亮没有提出任何政治主张,他只是一个医生,因为一种朴素的道德感而说了两句真话,但连这种道德感都没有容身之处了,所以她决定加入我。”

与此同时,从“狼人杀”游戏中下线的阿果陷入了疫情以来的第三次崩溃。

他住在湖北孝感一个小镇,湖北封省后,阿果大部分时间都躲在游戏世界里,偶尔往现实世界望一眼。除夕夜,阿果一直在转发微博上的求助信息,“特别灰暗,到处是人间惨剧。”他说,当晚看到新浪微博还在删求助帖,怒火中烧,发了一条朋友圈诅咒删帖员;还发了一条朋友圈,建议最高领导人在春节晚会上给大家磕头谢罪。激烈的言论引来一位公务员朋友的惊诧,阿果后来删掉朋友圈,他说,一方面是有风险,另一方面也觉得似乎不能完全怪那一个人。

另一次情绪爆发是1月31日晚上,《人民日报》转发报道,称双黄连口服液可以抑制新型冠状病毒,小镇里很多人连夜去药店排队购买,阿果难受无比:“(他们)现在还在想利益。”

大二时,作为“一个普普通通大学的化学系学生”,阿果对前途感到迷茫,开始看西方哲学,思考一些大问题——宇宙的起点、自由意志、绝对精神、人的存在。康德一度很鼓舞他,人是自由的,世界是有目的的。

对哲学问题的思考,也让他在公共议题上具备反思能力。北京电影学院阿廖沙举报班主任之父性侵事件时,他也很气愤地在微博上声援。而中学时期,阿果还是一个会在钓鱼岛问题上发“虽远必诛”的人。

夜里一点多,阿果删了游戏,一边抽烟,一边听难受的音乐,找到一张白纸,写下“不自由,毋宁死”,举在手上自拍,但是效果不好。郁结之中,他又在朋友圈写了一段话:“血债血偿,天灾不等于人祸。”他打算第二天把这句写在纸上,拍照。

此前不久,四川宜宾的多默告诉母亲李文亮去世的消息,母亲没什么反应,尽管在意料之中,多默还是有些失望。

多默1月底就知道了李文亮的事。“他是法律上没罪,但是在政治上却被宣告有罪的人。”除夕夜,压抑之中,多默写了一段话:“我想,也许我们并不需要救赎与希望,多年来臣服于红色的旗帜与信仰,我的过去与未来,似乎早已经注定。”

中学时,多默在学校门口看见几十个人追着一个人打,警察过了很久才过来,也只是站在一旁劝阻。这种恃强凌弱的暴力,在县城是家常便饭。另一种暴力更隐秘,家族里有一些亲戚在政府中工作,多默从小就看到许多腐败和寻租,甚至是间接的获益者。

“这个国家并不是表面上看上去的那么好。”他在中学时期就意识到这一点。那时他开始听崔健、罗大佑、李志的音乐,顺着他们的歌曲关注历史和政治事件。反右、文革、六四、雨伞、太阳花、反修例……他说这些都是作为一个公民必须要铭记的,多默还相信一句话——“政府始终是为公民所服务的。”

在疫情进入普通民众视野前,多默就觉察到了不对劲。他是医学专业的大二学生,从新闻上看到一个会引起呼吸道疾病的新病毒被发现时,就断定情况会很严重。他提醒老家的朋友注意防疫,批评政府隐瞒消息,遭到朋友攻击。“他们说,我是为了反对政府而说出这些话,是一个恶意抨击政府的人。”

自去年6月香港反修例运动开始,这样的对话就频繁发生,多默一度希望能以政治常识和逻辑讨论香港人的抗争,但大部分同学和朋友听不得与官媒不同的言论,多默因此和很多朋友决裂。

凌晨四点,多默在一张A4纸上写下“不能,不明白”,遮住鼻子以下的部分,拍了一张照。对他来说,这是一次对李文亮的平反,是他作为公民的义务。

不过,对另一位参与者麦快乐来说,仅仅为李文亮平反,是不够的。

“只有你一个人觉得这个事情很不对”

“在口罩上写下如‘言论自由’的字样,可以的话,再在一张纸上写下更多的诉求,然后戴上口罩,举起诉求,拍照传播以抗议。”倡议者没有解释为什么要以“言论自由”作为诉求,不过不少参与者认为,大家有一个共识——这场悲剧的起点是对言论自由的钳制。

麦快乐希望能引起更多人关注,让他们意识到“因言获罪”会对社会造成伤害。“如果当时(政府)不是训诫他们,而是采取其他防疫措施,可能就不会这样,希望更多人意识到疫情不是一个天灾。”

跟其他人不同,麦快乐加入乐迷微信群的时间并不长,也不常参与讨论。李文亮去世时,她在重庆,引起她注意的是微博的超级话题“我们要言论自由”——一个在严格的审查制度下几乎不可能出现的话题,却意外收获了286万人次阅读、9684条讨论。

麦快乐看见各种立场的人、包括小粉红都很愤怒,感到莫名激动,跟朋友半开玩笑地说:“你看见革命的曙光了吗?”看见乐迷群在讨论行动,麦快乐决定加入。麦快乐在群里小有名气,她立场比较激进,在此时加入,也让阿果觉得很是激励。

正在读大学的麦快乐自认是“勇武派”,2019年女生节(一个发源于高校的节日,比3月8日妇女节提前一天)期间,她用打火机把学校里两条写着“与你契约终身 对你爱由心证”、“一切不服务女性的侦查行为都是不规范的”的横幅点燃了,在中文互联网引起轩然大波,有人支持她,也有人认为纵火太过极端。麦快乐被辅导员批评后发了一个声明:“放火的确欠缺安全考虑,向学校道歉。我应该用剪刀来着。”

疫情发生之后,麦快乐一直过得很糟糕。除夕那天她和家人从重庆县城去了市区,在亲戚家过年,电视里播着春节联欢晚会。麦快乐觉得,“联欢”两个字已够糟了,更坏的是还有诗歌朗诵,白岩松和康辉深情款款地喊出“我们爱你们”、“众志成城”,对照她在网上刷到的求助信息、武汉朋友发来的情况,让她觉得很荒诞,而与此同时,家里其他人正在如常喝茶聊天。“那么多个人,只有你一个人觉得这个事情很不对。”

麦快乐在口罩写着“不能,不明白”,手举着纸片:“一个健康的国家,不应只有一种声音。”又补充了一句:“把言论自由还给我们!”

凌晨两点多,乐迷群的管理员阿北“爬楼”看完所有信息,他开始不自觉地想到一些具体场景:李文亮的尸体是不是安全,会不会被迅速火化;这个医生去世前有没有留下遗言嘱托;去世前他心里在想什么;他在派出所训诫的场景……

第二天早上,家住长春的阿北跑到一个结冰的湖上,在雪地里写了一个“不”字,因为太冷,后面的“能,不明白”没有写下去。“不”字似乎也足够了,他想起自己曾经喜欢过的NO乐队,写过一些忧郁的歌曲,其中有一首是《我不能悲伤地坐在你身旁》。

下午四点,阿北把群里其他人拍的抗议照片,编辑了一条公众号文章,写了一段文字:“最近的事,尤其是他的离开,让人不得不重新审视身边的一切,我们所处的困境,我们面临的遭遇,这些残酷的现实让我们没法以嬉笑的姿态去面对,没法继续用潇洒的表达去阐释,因为要直面的是淋漓的血和真的人性。”

这条推送一直没能通过微信的人工审核。就在当天早上,阿果删掉了朋友圈那句“血债血偿”,“老实说,我确实是害怕了。”而麦快乐发在微博上的照片,被很多网民骂“废青”,随后被微博管理员删除。

“谁说我们要搞革命了?你不要乱说”

秋后算帐很快来临。抗议的照片在社交媒体上发出、传播,又很快被删除。四、五天后,身在国外的群主接到警察电话,质问他们是不是在煽动什么;一个群管理员被警察和国保开车上门带走两次,她不再敢跟群友联络,怕牵连他们……不仅参与抗议行动的人被警察约谈,群里一些没有参与行动,也不曾在讨论期间发言的人也被警察找上门。

风雨之中,阿果和另外几个人在群里劝告:如果担心承担风险的人可以先退群。很快有几十个人退出。猫子很不满:“国家都什么样了,还不反抗吗?”他觉得行动已经有一些进展,应该再做点什么。他预演了被警察约谈的一幕,如果警察要看他手机,他会坚决拒绝。

“如果机会允许我一定会上街游行的,我可能不会是第一个人,但是如果前面已经有了一千个人,我一定会是第一千零一个人。”猫子说。对于行动中的风险,他觉得不是愿不愿意承担的问题,而是必须要承担。他谈起香港的反修例运动,“正是上一代人不愿意承担风险,才把风险转移到了这一代人。”

阿果并不太认可猫子的激愤,“如果你被警察找了,你拒绝了交出手机,你可以说,但是你还没有被找,你这样轻飘飘地要别人反抗,是一种胁迫。”

阿果没有把话说出口,泼冷水的是另一个叫橡树的群友,他觉得做到这一步已经够了,反对继续行动:“你们冒得起这个风险吗?”猫子回应:“那要不听话好了,听法西斯的话。”

“你们知道什么叫革命吗,你们知道什么叫法西斯吗,这个事情很危险,没想的那么简单,不要有什么妄想!”橡树说。

群里只有麦快乐冷冷地回应:“跪着还要搞革命。”这句话反而引起很多人的不满:“谁说我们要搞革命了?你不要乱说。”

抗议的照片被传播到了墙外,被CNN和台湾东森电视台报道,黄耀明也在社交媒体上转发了这些照片。但是麦快乐对行动仍有一些失望,她觉得“言论自由”的诉求被模糊掉了,许多人用的口号是“不能,不明白”,尽管其中也有要言论自由的意思,但是不够明确。

女生节烧横幅的事情对她来说是第二次政治启蒙,“一开始确实是一时冲动,后来整个事情的反响对我的影响也还挺大的,我那时才真正意识到,我们要发声之外,行动也是很重要的事情。”

李文亮去世第二天,国家监察委员会宣布派出调查组到武汉,全面调查李文亮医生的有关问题,很多人的愤怒就平息了。“他们不生气了这件事情更加让我生气。”

在微信群吵架的时候,麦快乐一度萌生了退意:“大家都是年轻人,家境也比较好,可能现在喜欢摇滚乐,愿意去反抗,但是当这个体制不停打磨你,你可能就不一定愿意做了。”而对她来说,行动只有一个目的,让这个体制发生一些改变。而如果不愿意承担风险,改变一定是不可能的。

尾声

警察打电话到阿北家时,他已经离开长春去了上海。他把电话和住址通过家里人给了警方,等待他们上门。

“人的生命是宝贵的,但是成长的过程中,有些东西比生命还要宝贵,你要怎么去面对那些事情。”阿北说,这是他决定对外说话的原因。

不过,他不得不解散微信群,把几百个人一个一个踢掉。这个群过去“炸”过不下10次,每次炸群,他都会发起位置共享,那是一个信号,意味着转移到下一个群。而这次没有下一个微信群了,一个管理员被叫到派出所约谈时发来消息,群里有人举报。他们中有些人转移到了Telegram,讨论下一步该怎么行动,有些人则不愿意再参与了。

多默有些后悔,他过年前和母亲出门去采购年货,母亲极有可能是那次被感染了。她咳嗽,发烧,CT显示肺部发炎。但是在四川宜宾县城,没有条件做核酸检测,无法确诊。

他记忆中,每个冬天都是在抑郁中度过的。今年,除了突然爆发的疫情,个人的生活也难以掌控。他用吸烟量来计算自己的忧愁程度,这几个月来,已经达到了历史的高峰。他在自己才看得到的地方写了一首诗,其中有一句:“生来便是长夜的子民。”

阿果则已平复了心情,回到谈恋爱的日常生活之中,他坚持说,某种形式的反抗一定会继续的,这是他赖以存在的目的和意义。

阿北整理了抗议行动中出现的所有照片,大概有150张。麦快乐联系了记者,她觉得记录下这一切也是一种行动。

摘录文末的一个评论:

543217:

补充一点。2月7日网上流传了一个为李文亮恢复名誉的联署,发起者将联署的信息公布在了matters上,完整的文件google可以查到,上次我看时有2500+人签署,然而,这一切信息也被网信部门收集到,共八百余人能够被精确追踪,并且这些人都会被警察找。别问我是怎么知道的,因为我就是八百多人中的一个,那天四个警察进了我家,对我进行教育和口头警告。他们去我以前的高中调查我(我是一名大学生,寒假一直在家这边),后续又给我爸打了一次电话。我还希望说明的是,端的这篇文章和很多报道一样,都给人构建了一种想象,以为惩罚从轻到重就是封号,请喝茶,禁止出境,拘禁什么的。但其实在基层处理中好像又不太一样。那里制造的恐惧是全方位的,比如说人们会担心自己的档案留下处分记录,从而毁掉自己的前途,再比如他们去我的高中调查我,比如会莫名其妙地给我爸打电话。条件好、有知识的人可能和底层的人的想象又不一样,后者可能会记住一些道听途说的恐怖事件(比如这边流传说有一个参与八九的学生被打了药,精神失常了),政治能够施加给他们的影响就是,像踩死一只蚂蚁一样踩死他们,无论一个人有多大的才能,参与了政治,前途就毁了。这是一种彻底的恐惧,于是这些弱小的普通人就会彻底噤声。总之我认为本文所描述的并不是言论审查唯一的运作模式。能够被揭露的黑暗固然是黑暗的,然而那些不为人们所知的黑暗呢?比如我在联署的名单里看到很多公务员、教师、国企员工、学生等利益非常容易受损的人的身影,他们会有怎样的遭遇呢?我在联署里只是随手写了个不能不明白之类的,而警察在给我爸打电话时说,有另一个学生写了长篇大论,然后这位警察说“他废了”。这些人遭遇的恐惧和迫害是更加深重的,然而他们却没有机会发出自己的声音。

from 中国数字时代 https://chinadigitaltimes.net/chinese/2020/02/%e7%ab%af%e4%bc%a0%e5%aa%92-%e6%9d%8e%e6%96%87%e4%ba%ae%e5%8e%bb%e4%b8%96%e9%82%a3%e5%a4%9c%ef%bc%8c%e5%9c%a8%e5%8f%a3%e7%bd%a9%e4%b8%8a%e5%86%99%e8%a8%80%e8%ae%ba%e8%87%aa%e7%94%b1/